МЕДПАРТНЕР

Российская ядерная медицина – одна из самых недоинвестированных и при этом наиболее перспективных отраслей, которая потенциально может вырасти в огромный рынок с богатым парком оборудования и пулом препаратов для диагностики и лечения тяжелых хронических заболеваний. Годами ядерную медицину развивали энтузиасты, среди которых – российский производитель «МедикорФарма-Урал», осенью 2022 года выведший на рынок целую линейку инновационных радиофармпрепаратов. Эксперты Ирина Золотова и Дмитрий Дударев в настоящем партнерском проекте не просто рассказывают о планах компании, но и представляют свое видение стратегии развития российской ядерной медицины.

Перейти

Диалоги о радиологии: с каким проблемами столкнулась ядерная медицина в России и есть ли стратегия по выходу из кризиса

0

0 3600

3600ИНВИТРО

В годы пандемии КЛД-бизнес переживал «золотой век» – едва ли не каждая клиника была готова открывать свой собственный пункт забора анализов и даже лабораторию, заманивая франчайзи баснословными барышами. Однако после того, как «ковидная» волна схлынула, сохранить и усилить свои позиции на рынке смогли главным образом бренды, проверенные временем. Наиболее примечательный из них – холдинг «ИНВИТРО», ведущий свою историю с 1995 года. К 2023 году сеть выросла до 1,9 тысячи медицинских офисов в пяти странах и семи лабораторных комплексов, которые выполняют более 1 млн исследований в день. В партнерском материале топ-менеджеры ИНВИТРО раскрывают секреты кухни главной лабораторной сети России.

Перейти

Анализы за 3 минуты. Как ИНВИТРО сократила время дозаказа исследований в 60 раз

3

3 14145

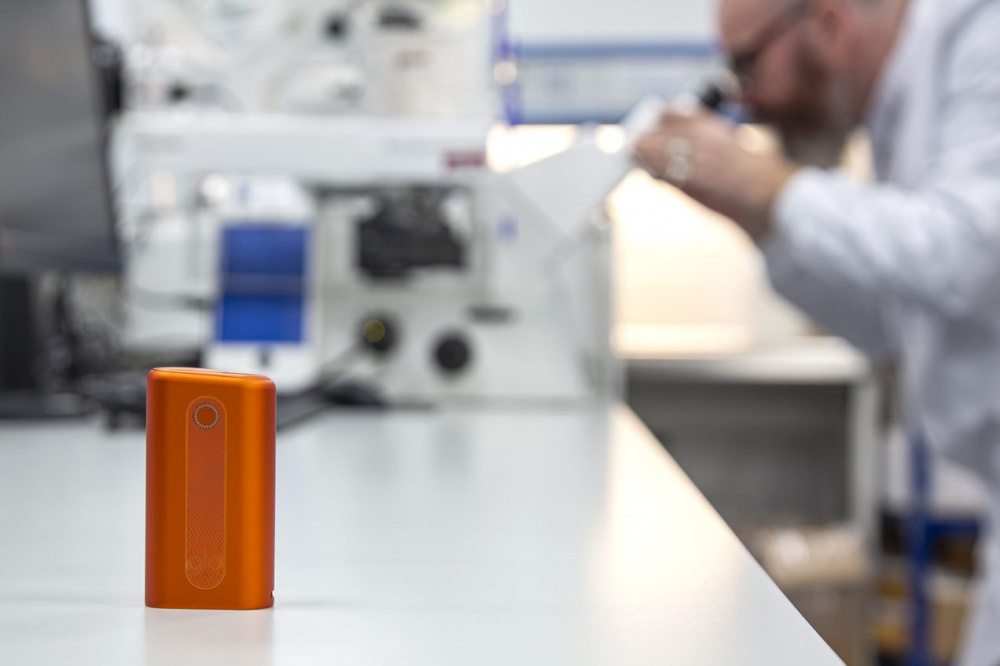

14145Glo: снижение вреда от сигарет

Курение ассоциировано с развитием многих заболеваний, включая онкологические и сердечно-сосудистые, а также смертностью от них. Однако не все курильщики хотят и способны полностью отказаться от курения. Людям с сильной никотиновой зависимостью важно предоставить менее опасную и приемлемую для них альтернативу обычным сигаретам. В этом и заключается подход по снижению вреда от табака: уменьшить нагрузку на здоровье на индивидуальном и популяционном уровнях, стимулируя курильщиков переходить на другие продукты – системы нагревания табака, также содержащие никотин, но со сниженным воздействием токсичных веществ. О том, как ученые и клиницисты пытаются оценить влияние на организм таких систем в сравнении с сигаретами и эффект, получаемый от полного перехода на использование систем нагревания табака, – в партнерском проекте Vademecum.

Перейти

«Альтернатива не идеальная, но реальная»

0

0 51433

51433«Авивир» в борьбе с COVID-19

Массовое тестирование населения на выявление COVID-19 стало в 2020 году одной из наиболее актуальных задач для систем здравоохранения во всем мире. В настоящее время научные институты и производственные компании разработали множество аналитических методов и тест-систем, предназначенных для разных целей: одни позволяют выявлять заболевание на ранней стадии и бессимптомных носителей коронавируса, другие – определяют силу иммунного ответа организма на встречу с инфекцией. Компания «Авивир» включилась в борьбу с COVID-19 с самого начала пандемии: в марте прошлого года дистрибьютор начал поставлять в Россию высокоточные тесты для ПЦР-диагностики, затем первым в стране зарегистрировал RBD-тесты, позволяющие определять наличие протективного иммунитета к SARS-CoV-2. Сейчас в портфеле «Авивира» есть диагностические системы для определения коронавирусной инфекции на всех стадиях заболевания, компания выступает партнером российских разработчиков инновационных тестов и дистрибьютором продукции восьми ведущих мировых производителей экспресс-тестов. О том, как правильный выбор аналитического метода способен помочь системе здравоохранения в борьбе с пандемией COVID-19, – в партнерском проекте Vademecum.

Перейти

«Логистическая цепочка удлинилась, издержки увеличиваются, цены подросли, но все решаемо»

0

0 43616

43616Клиника инновационных технологий

«КИТ», или «Клиника инновационных технологий», или «Клиника Ильи Труханова» – амбициозный медицинский проект, стремящийся занять место в «пятизвездочной» нише российских клиник. Прописанный в престижном столичном районе Куркино медцентр, прежде работавший по франшизе «Открытой клиники», в декабре 2020 года пережил ребрендинг. Смена имени и формата прошли безболезненно: лояльная аудитория, сформированная благодаря верному выбору медицинских профилей, высокому качеству услуг и непрерывному контакту владельца клиники с пациентами, не только сохранилась, но и выросла. Что позволяет «КИТ» уверенно планировать масштабирование формата. За счет чего могут быть успешными «именные» медицинские бренды, – в партнерском проекте Vademecum.

Перейти

Ребрендинг без больших вложений. Как это?

0

0 56313

56313Фармацевтический холдинг «Биотэк»

ГК «Биотэк» – один из старейших игроков на российском фармацевтическом рынке. Все это время компании удается сохранять позиции одного из ведущих поставщиков для рынка госзаказа: по итогам прошлого года «Биотэк» вошел в ТОП5 победителей государственных закупок, а в программе ВЗН и вовсе свершил рывок, заняв третью строчку рейтинга (в 2018 году компания располагалась на пятом месте). В последние годы «Биотэк» активно развивает собственный продуктовый портфель, инвестирует в новые ниши и рынки. В 2020 году компания стала крупнейшим поставщиком препаратов и медизделий для борьбы с пандемией COVID-19 и нарастила объемы выпускаемых дезинфицирующих средств. Как компании удается удерживаться на гребне конкурентной борьбы, – в партнерском проекте Vademecum.

Перейти

Суд перенес оглашение приговора Борису Шпигелю

0

0 14784

14784СМ-Клиника

История медицинского холдинга «СМ-Клиника» началась в 2002 году – тогда был открыт первый медицинский центр. За прошедшие 18 лет компания выросла в крупную федеральную сеть – 21 многопрофильная клиника в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Рязанской областях, а также центр медицинского и корпоративного обучения. Однако известно об «СМ-Клиника» участникам рынка по-прежнему немного. О том, как «СМ-Клиника» накапливала медицинские, образовательные и управленческие компетенции и что может предложить не только врачам, но и другим игрокам отрасли – в партнерском проекте Vademecum.

Перейти

«Мы создаем условия для развития». Основатель холдинга «СМ-Клиника» Николай Смыслов – о трех китах, на которых строится медицинский бизнес

7

7 58992

58992Международный медицинский кластер

Международный медицинский кластер запустился осенью 2018 года на территории инновационного центра «Сколково». Благодаря особому юридическому статусу резиденты кластеры могут использовать незарегистрированные в России, но зарегистрированные в странах ОЭСР новейшие препараты и технологии лечения. Сейчас на территории ММК действует израильская клиника «Хадасса» (еще один корпус которой – терапевтический – откроется в 2021 году), а через несколько лет начнут функционировать французские клиники – реабилитационный центр «Орпеа» и Университетский госпиталь Страсбурга, биотехнологическая лаборатория АФК «Система», «медицинский молл» – многофункциональный медицинский центр и многое другое. О том, какая подготовительная работа предшествовала старту, о планах по дальнейшему развитию и других направлениях работы ММК – в партнерском проекте Vademecum.

Перейти

«Образовательные программы Международного медкластера будут доступны не только «звездам», но и молодым талантливым врачам и медсестрам»

3

3 57393

57393Элиминация гепатита D

Из всех хорошо изученных на сегодняшний день возбудителей инфекционных гепатитов вирус гепатита D заслуживает отдельного внимания. О самом агрессивном вирусе гепатита знают мало – тогда как его опасность для печени достаточно высока. Он активизируется в организме и оказывает поражающее действие на печень при условии, что человек уже инфицирован вирусом гепатита В. Сочетание двух инфекций многократно увеличивает риск развития жизнеугрожающих осложнений – цирроза и рака печени. По данным ВОЗ, гепатитом D в мире болеют от 15 до 20 млн человек, в основном, взрослых. И хотя в последние 40 лет число заболевших гепатитом D постепенно снижается, о победе над вирусом и болезнью говорить еще очень рано. Об особенностях патологии, ее профилактике и лечении – в проекте Фонда доказательной медицины.

Перейти

В Москве пройдет конференция, посвященная Международному дню борьбы с гепатитом

1

1 48415

48415PHILIPS

Реализация национального проекта «Здравоохранение», достижение его стратегических целей – снижение смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, рост продолжительности жизни граждан России – невозможны без создания эффективной, основанной на передовых технологических решениях инфраструктуры индустрии здравоохранения. Отрасль в целом и каждый из ее сегментов нуждаются в комплексных аппаратных и программных решениях, мощном парке оборудования, позволяющих использовать в клинической практике самые современные методики диагностики и терапии. Полным набором таких компетенций обладает один из мировых лидеров в производстве, установке и обслуживании медоборудования – компания Philips.

Перейти

Все дигитальное просто

4

4 29445

29445Санофи

Французская компания «Санофи», продукция которой известна в нашей стране с 1970 года, в последние десятилетия планомерно инвестирует в российскую экономику. «Санофи» стала одной из первых западных фармгигантов, ответивших на призыв российских регуляторов к локализации производства и трансферу в РФ передовых технологий. «Санофи» – один из мировых инсулиновых гигантов – первой построила в России завод, производящий по полному циклу инсулины не только для удовлетворения потребностей российских пациентов, но и для поставки этих жизненно важных препаратов на экспорт в страны Европейского союза.

Перейти

Возможность избавиться от зуда и жить полной жизнью

0

0 40313

40313LIFESCAN В РОССИИ

В случае сахарного диабета (СД) основные медицинские затраты связаны с осложнениями заболевания, а непрямые и немедицинские – с инвалидизацией, потерей трудоспособности и избыточной смертностью пациентов. Поэтому ключевым фактором, позволяющим сдерживать развитие СД и контролировать его экономическое бремя, становится замедление или предотвращение осложнений. Это возможно при своевременной диагностике, самоконтроле и адекватной сахароснижающей терапии. Самоконтроль гликемии – такой же неотъемлемый компонент борьбы с заболеванием, как сахароснижающая терапия. Более того, без точного определения уровня глюкозы в крови адекватная фармакотерапия СД невозможна.

Перейти

«Запуск локального производства на полную мощность позволит выпускать 12–15 млн упаковок в год»

2

2 32211

32211JANSSEN

CAR-T терапия – инновационные клеточные препараты, использующиеся для лечения онкогематологических заболеваний. Курс лечения состоит из одной инъекции. Сейчас эти медицинские продукты зарегистрированы в мире для таких типов опухоли, как множественная миелома, B-клеточный острый лимфобластный лейкоз, диффузная крупно-В-клеточная лимфома и др. В России CAR-T пока недоступна, поскольку идет формирование законодательной базы для использования этих индивидуальных препаратов. О регуляторных аспектах применения CAR-T, механизмах доступа к инновационному лечению и его оплаты – в партнерском проекте Vademecum.

Перейти

СМА у взрослых – особенности и диагностика

0

0 19485

19485JANSSEN В ОНКОГЕМАТОЛОГИИ

CAR-T терапия – инновационные клеточные препараты, использующиеся для лечения онкогематологических заболеваний. Курс лечения состоит из одной инъекции. Сейчас эти медицинские продукты зарегистрированы в мире для таких типов опухоли, как множественная миелома, B-клеточный острый лимфобластный лейкоз, диффузная крупно-В-клеточная лимфома и др. В России CAR-T пока недоступна, поскольку идет формирование законодательной базы для использования этих индивидуальных препаратов. О регуляторных аспектах применения CAR-T, механизмах доступа к инновационному лечению и его оплаты – в партнерском проекте Vademecum.

Перейти

Невероятно, но СAR: о значительной терапевтической ценности, перспективах внедрения и финансирования CAR-T в России

0

0 41954

41954ВРАЧИ ПРОТИВ СТИГМЫ

Международный День борьбы со СПИДом – 1 декабря – не только повод вспомнить о жертвах коварной болезни, но и традиционное приглашение к серьезному обсуждению проблем людей, живущих с ВИЧ. Не менее важная урочная тема – противодействие дискриминации ВИЧ-положительных пациентов, в частности, со стороны медицинского сообщества. Неготовность отечественной системы здравоохранения к полноценной работе с пациентской аудиторией, численность которой, только по данным официальной статистики, превысила 1 млн человек, если не замалчивается, то часто отходит на второй план. «Врачи против стигмы» – специальный проект Vademecum и АНО «Центр передовых технологий в области здравоохранения», затеянный ради привлечения внимания медицинского сообщества к проблеме стигматизации ВИЧ-положительных пациентов.

Перейти

Эмпатия к ВИЧ-положительным людям – средство борьбы с эпидемией СПИДа

0

0 31382

31382АЗТ ФАРМА К.Б.

Главный виновник СПИДа – вирус иммунодефицита человека – по сравнению с другими возбудителями смертельно опасных болезней был открыт относительно недавно, в 1983 году. За прошедшие с тех пор 35 лет радикального средства против СПИДа найти так и не удалось, да и препаратов, способных сдерживать размножение ВИЧ, человечество сумело изобрести не много – всего около трех десятков. Единственный из них, полностью, «от молекулы», разработанный в России, производит московская компания «АЗТ Фарма К.Б.».

Перейти

Первые и единственные: «АЗТ Фарма К.Б.» – субъект национальной лекарственной безопасности

6

6 36159

36159ЕКДЛ

Централизация лабораторной службы, анонсированная в десятке регионов страны, пока удается лишь на отдельно взятых территориях и благодаря участию просвещенных энтузиастов. Актуальный пример – проект Единой клинико-диагностической лаборатории (ЕКДЛ) в Дагестане, где централизованная лаборатория заработает уже в январе 2019 года. Вложения инвестора составят почти 1 млрд рублей, не считая времени и сил, потраченных на внедрение не только технологий, но и самой идеи централизации.

Централизация лабораторной службы в субъектах РФ в формате ГЧП – это реально?

5

5 36089

36089