На протяжении нескольких десятилетий рак легкого (РЛ) остается наиболее распространенным в мире видом злокачественных новообразований – по данным International Agency for Research on Cancer (IARC), в 2012 году этот диагноз был поставлен почти в 13% случаев выявления онкозаболеваний, опередив рак молочной железы (11,9%) и кишечника (9,7%). Высокая летальность болезни – от рака легкого умирает каждый пятый онкобольной – тоже общемировая тенденция. В России ситуация усугубляется слабой выявляемостью ранних, наиболее успешно излечимых, форм заболевания, архаичной концепцией скрининга и терапии. VM попытался разобраться, способны ли российские онкологи эффективно бороться с раком легкого и чего им для этого не хватает.

Рак легкого повсеместно считается «мужской» болезнью: из посчитанных IARC в 2012 году 1,8 млн новых случаев обнаружения РЛ 1,2 млн диагнозов поставлены мужчинам. По данным Российского онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина (РОНЦ), в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями РЛ занимал в России первое ранговое место у мужчин (18,7%) и лишь девятое – у женщин (3,6%). Показатели летальности сопоставимы – свыше четверти (26,8%) случаев смерти мужчин от онкозаболеваний обусловлено раком трахеи, бронхов, легкого, против 6,6% у женщин.

«Заболевание обладает высоким индексом агрессивности, – говорит о раке легкого руководитель торакоабдоминального отдела Московского научно-исследовательского онкологического института им. П.А. Герцена (МНИОИ) Андрей Рябов. – А фактор медицинского влияния, наоборот, крайне низок – в год умирают примерно столько же пациентов, сколько заболевают».

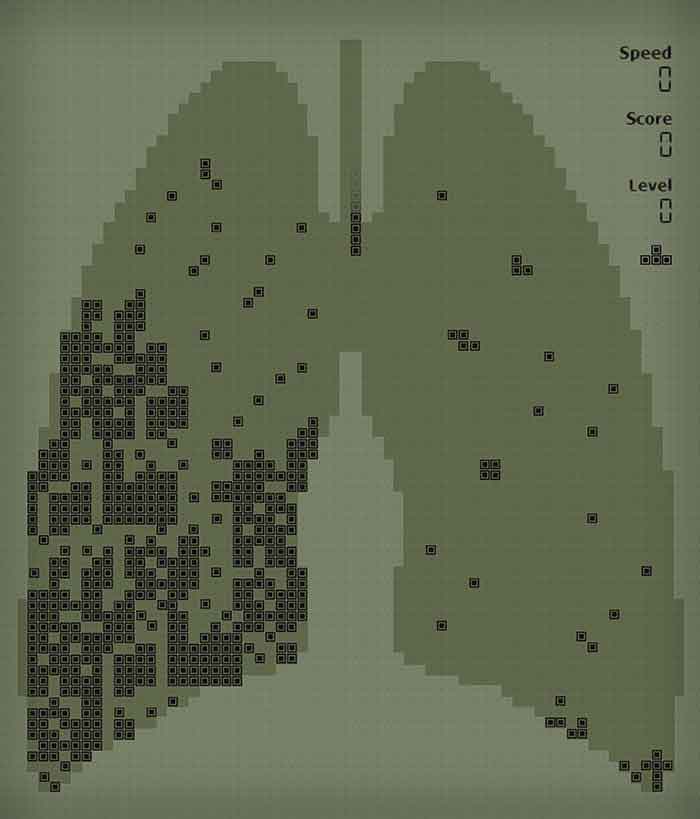

Незначительную разницу между показателями заболеваемости и смертности от РЛ онкологи в первую очередь объясняют поздней выявляемостью РЛ и, как следствие, запущенностью развития новообразований. По данным МНИОИ, опухолевые процессы на I-II стадиях в 2013 году выявлены только у 25,7% больных.

«Пятилетняя выживаемость после хирургического лечения при первой стадии составляет от 85–95%, при второй – 50%, при третьей – 18–25%, и это самые высокие цифры, при четвертой – 2–5% могут пережить пятилетний срок на фоне лечения», – говорит о шансах на ремиссию больных РЛ заведующий торакальным отделением Московской городской онкологической больницы №62 Михаил Попов.

КАК ПОСТАВИТЬ «РАК»

Справедливости ради нужно сказать, что запоздалая диагностика РЛ – глобальная проблема: общепризнанных скрининговых программ для этого онкозаболевания, в отличие, например, от рака молочной железы или кишечника, нет. В 50–60-е годы доступными исследованиями считались флюорография и цитология мокроты, затем группам риска заменили флюорографию ретгеном, а еще позже – низкодозной компьютерной томографией (КТ). Последняя помогает выявлять новообразования размером 3–5 мм, тогда как рентгенография с разным качеством интерпретации еле справляется с очагами в 1 см.

Рандомизированные исследования показали, что проведение КТ позволяет снизить риск смерти от РЛ на 20%. «Но и тут есть проблемы, – объясняет Михаил Попов. – При КТ доза облучения выше, чем при рентгеновском исследовании, и это очень дорого. Ни в США, ни в Германии, ни в Великобритании нет национальных программ скрининга с помощью КТ». Высокая чувствительность КТ, с одной стороны, позволяет выявлять опухоли на ранних стадиях, с другой – приводит к значительному количеству «холостых выстрелов», что, с точки зрения государства-плательщика, делает организацию КТ-скрининга нерациональной.

«Проблема в том, что, по некоторым данным, почти у 50% обследуемых выявляются какие-либо изменения в легких, и только у 10% из них эти изменения носят злокачественный характер, – объясняет несовершенство КТ-диагностики заведующий отделением клинических биотехнологий РОНЦ Константин Лактионов. – Мы понимаем, кого нужно осматривать – например, мужчин старше 45 лет, выкуривающих по пачке в день на протяжении 20 лет, но сейчас свалить на здравоохранение таких диагностически сложных пациентов – неподъемно, медицина не готова к этому».

Разницу в стоимости диагностических процедур иллюстрируют тарифы ОМС. В Москве профилактическая флюорография легких стоит 22,81 рубля, диагностическая флюорография легких – 80,39 рубля, рентгенография органов грудной клетки – 211,39 рубля, КТ грудной полости – 657,37 рубля. В Свердловской области флюорография оценена в 80, КТ – в 557 рублей, в Челябинской области тариф на рентген легких составляет 284,40, КТ – 1 489,90 рубля. Поэтому пока медики предлагают остановиться на компромиссной и потому более доступной рентгенографии.

«Флюорография ушла в прошлое, это малоинформативный метод, атавизм», – выносят однозначный приговор онкологи. Тем не менее в приказе Минздрава №1006н от 3 декабря 2012 года «Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения» прописано как раз проведение флюорографии «раз в три года гражданам от 21 до 99 лет включительно».

Актуальность подходов Минздрава России иллюстрирует рекомендация американской National Comprehensive Cancer Network, которая еще в 2011 году предлагала онкологам проводить с помощью низкодозной КТ ежегодный скрининг группам риска – людям в возрасте от 55 до 74 лет, курящим или ранее курившим не менее 30 лет.

Еще одна сложность выявления РЛ касается верификации диагноза. «Если, допустим, рак молочной железы верифицирован почти в 100% случаев до начала лечения, то примерно 35% больных раком легкого лечатся вовсе без морфологической верификации, потому что трудно достать материал, – объясняетКонстантин Лактионов. – Это совершенно неправильно, потому что за такими новообразованиями может прятаться и туберкулез, и шаровидная пневмония». Одна из причин такого положения – острый, свыше 60%, дефицит специалистов-морфологов.

Верификация нужна не только для подтверждения злокачественности процесса. «Основываясь на морфологической природе опухоли, выбираются и алгоритмы лечения, и химиопрепараты, и вообще последовательность действий», – поясняет заместитель главного врача по лечебной работе Европейской клиники онкологии Андрей Пылев. Подвидов опухоли множество, и каждый требует особенного лечения и препаратов.

Условно РЛ можно разделить на две большие группы – мелкоклеточный и немелкоклеточный. «Мелкоклеточный протекает агрессивно, поддается химиотерапии, практически никогда не оперируется. Он первый претендент на лекарственное лечение», – приводит пример Константин Лактионов. В свою очередь, в немелкоклеточном РЛ выделяются две основные подгруппы – аденокарцинома и плоскоклеточный рак, но есть и другие формы. «У женщин чаще встречается первый, у мужчин – второй. Это как раз к тому, что курильщики подвержены плоскоклеточному типу рака», – замечает онколог.

КОМБИНАЦИЯ ИЗ ТРЕХ ПАЛИЦ

На ранних стадиях РЛ лечится хирургически. Если процесс диссеминирован (множественное поражение легкого, метастазы в другом легком, печени, костях, головном мозге), подключают «химию» и лучевую терапию. «Как правило, пациент, получив этот диагноз, проходит через все стадии развития заболевания, – объясняет Андрей Пылев. – И даже если пациента оперируют, с высочайшей степенью вероятности болезнь возращается, и тогда подключаются другие методы лечения. В большинстве случаев пациент в полном объеме получает комбинированное лечение – хирургическое, лучевое и лекарственное».

Как следует из российской онкостатистики, основным методом лечения больных РЛ на практике остается хирургический. По данным МНИОИ, к 53% пациентов, получивших радикальное лечение в 2013 году, применялся только оперативный метод, 41% больных получили хирургическую и лекарственную помощь, 5,9% – химиопрепараты и лучевую терапию.

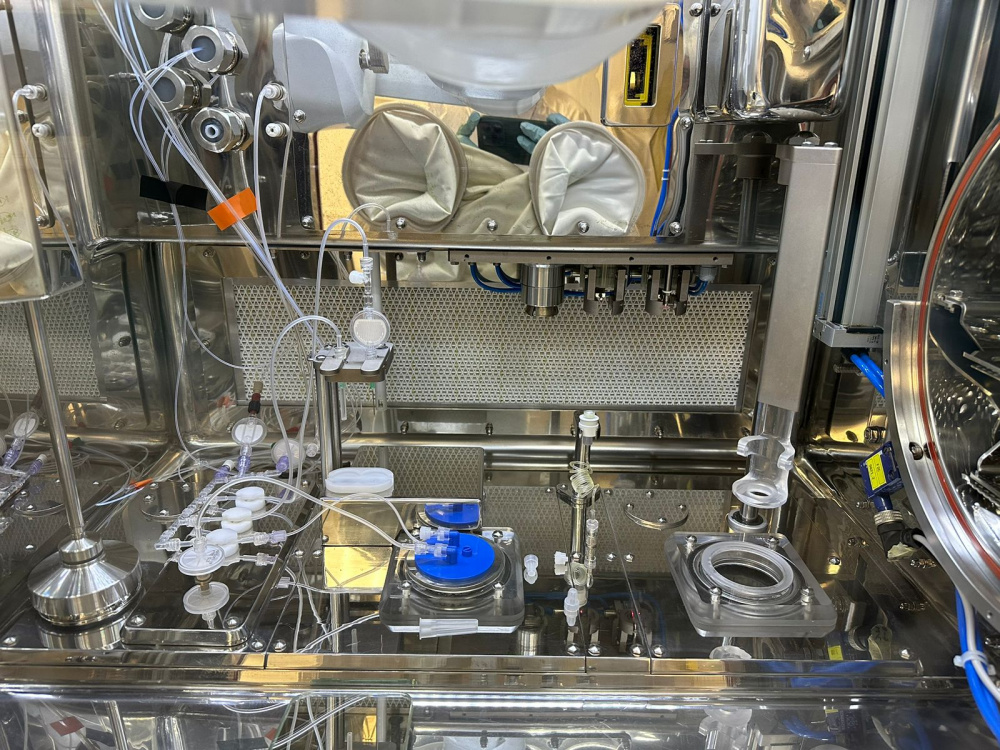

Сегодня хирурги-онкологи стараются использовать малоинвазивные методики вмешательства. «Широкое внедрение получают видеоторакоскопические операции, которые выполняются через малые разрезы или проколы грудной стенки в сочетании с разрезами до 5–8 см», – поясняет Михаил Попов. Изначально видеоторакоскопия использовалась только для диагностики, а в 90-х стала применяться в качестве лечебного метода, преимущества которого казались тогда несомненными – меньше болевых ощущений и осложнений у пациентов, выше скорость восстановления больных, соответственно, короче послеоперационный период.

В мировой практике первая торакоскопическая лобэктомия была выполнена в 1992 году, в России первые торакоскопические операции провел казанский хирург Евгений Сигал в 1994-м и 1996 годах. «Внедрение таких операций – один революционный путь современной медицины, дополненный вторым – малые резекции», – говорит Михаил Попов. Раньше врачи удаляли часть легкого с опухолью, не учитывая анатомических особенностей строения органа. По мере развития медицинской техники хирурги стали внедрять анатомические сегментарные резекции. Однако широкого распространения эти операции пока не получают. «Оборудование, инструментарий и расходники – довольно дорогостоящие, кроме того, технологией выполнения таких вмешательств нужно еще овладеть», – объясняет замглавврача 62-й московской больницы, где подобные операции проводятся только второй год. РОНЦ и МНИОИ выполнили приблизительно по 100 торакоскопических вмешательств, методика внедрена в Институте хирургии им. А.В. Вишневского, онкологических клиниках в Томске и Иркутске. Одним словом, успехи весьма скромные, особенно на фоне достижений лидеров сегмента: в апреле 2014 года на заседании American Association for Thoracic Surgery медицинский директор отделения торакальной хирургии клиники Cedars-Sinai Hospital Роберт Маккена представил отчет о более чем 2 400 выполненных в его клинике аналогичных операций.

В запущенных случаях удалить опухоль эндоскопически крайне сложно, практически невозможно. «Но и при третьей стадии хирурги стараются провести операцию с сохранением части легкого», – замечает Попов. В таких ситуациях врачи используют комбинированное лечение – как правило, предваряя оперативное вмешательство курсом химиопрепаратов или лучевой терапией. «По сути, это та же хирургия, только без разреза», – описывает одну из лучевых методик радиотерапевт клиники «Медицина» Сергей Усычкин. Линейный ускоритель TrueBeam, использующийся здесь, позволяет уничтожить опухоль за один сеанс, но при условии, что та соответствует ряду критериев. «При периферическом раке легкого, который не находится возле крупных сосудов и в идеале даже окружен легочной тканью, когда опухоль небольшого размера – до 3-4 см, мы имеем возможность подвести высокую дозу облучения за одну фракцию. У опухоли развивается инфаркт и она погибает изнутри», – объясняет радиотерапевт, добавляя, что, к сожалению, такая «красивая ситуация» – большая редкость. «Более типичный случай – большие опухоли, распространенные на лимфоузлы средостения, – продолжает Усычкин. – Тогда используется длительная фракционная лучевая терапия, облучение идет на фоне химиотерапии, обычно 30–35 сеансов в течение шести-семи недель».

Ни в частных, ни в государственных онкологических клиниках не могут назвать даже примерную «вилку» в стоимости лечения РЛ – терапия и ее цена слишком индивидуализированы, разница может достигать сотен тысяч рублей. «Лечение онкологического заболевания – это всегда дорого, большие суммы, – обобщает Андрей Пылев. – Колоссальна себестоимость хирургического этапа, послеоперационного лечения больных. Торакальная хирургия – одна из самых сложных и дорогих областей, химиотерапия при таких опухолях и лучевая терапия также очень затратны».

Два вида лечения РЛ – хирургический и лучевой – оплачиваются государством по квотам ВМП, стоимость которых составляет сейчас 191 600 рублей (в 2013 году – 120 тысяч рублей). Руководитель экономического отдела одной из столичных онкоклиник составил для VM калькуляцию по этой квоте: «На расходные материалы – лекарства, белье, бинты, шприцы, сшивающие нити, хирургические изделия – отпускается 114 960 рублей, на ФОТ – хирургов, медработников, обслуживающих пациента в послеоперационном периоде, общехозяйственную группу, бухгалтерию и пищекомбинат – 44 147 рублей, еще 17 244 рубля – на приобретение основных средств и, наконец, на обслуживание имущества заложено 1 916 рублей». Правда, по словам собеседника VM, амортизация оборудования для лучевой терапии обходится клиникам значительно дороже заложенной в квоте суммы: «Лучевая терапия нам вообще, по сути, невыгодна – это дорогостоящее оборудование, и 1,5 млн рублей мы платим каждый месяц только за техобслуживание». Сводить баланс при лечении больных с разными стадиями заболевания в условиях унифицированной ставки позволяют сложносочиненные финансовые схемы, признается экономист: «Лечение одного больного обходится в меньшую сумму, чем выделена по квоте, другого – в большую. Уложиться в тариф можно, но приходится, например, при необходимости назначить химиотерапию, лечить дженериками».

В то же время отраслевые аналитики отмечают, что размер квоты для хирургических операций недалек от реальной себестоимости. «Есть, конечно, регионы, где для лечения одного пациента необходимо использовать более одной квоты, но в целом существующего финансирования хватает для оказания необходимой медицинской помощи, – полагает руководитель отдела маркетинговых исследований Aston Consulting Игорь Петрушин. – В коммерческом сегменте средняя цена курса лечения с оперативным вмешательством составляет порядка 200 тысяч рублей, из которых 20 тысяч приходится на оплату ведения врачом пациента. То есть коммерческая ставка подтверждает справедливость расчета тарифа ВМП. Другое дело, что выделяемых квот недостаточно для лечения всех нуждающихся».

Некоторые виды хирургического лечения при раке легкого с 2014 года, в соответствии с приказом Минздрава №916н «О перечне видов ВМП», оплачиваются территориальными фондами ОМС. В Москве соответствующий тариф составляет 109 800 рублей, но в Санкт-Петербурге на пациента, нуждающегося в комбинированном – оперативном вмешательстве и химиотерапии – лечении, ТФОМС отводит всего около 100 тысяч рублей.

«ХИМИЯ» – НЕ ЖИЗНЬ

Химиотерапия с текущего года полностью финансируется за счет средств ФФОМС. Вот только порядок получения такой медпомощи чрезвычайно сложен. Если пациенту федерального или регионального онкоучреждения помимо операции показана «химия», в большинстве случаев он может получать ее только по месту жительства. И когда схему лечения больному назначает врач федерального онкоцентра, бесплатные препараты тому же пациенту выписывает районный онколог. Впрочем, им никто не запрещает покупать препараты самостоятельно, чтобы проходить химиотерапию в той же клинике, где проводилось или предстоит хирургическое лечение. Стоимость препаратов в комплексной терапии РЛ может варьироваться от 20 тысяч до 250 тысяч рублей за курс.

Нередки случаи, когда химиотерапия необходима больному немедленно, сразу после оперативного вмешательства. «Если лекарственная помощь не входит в квоту, мы оказываем ее по решению консилиума, – говорит экономист онкоклиники. – И медучреждение, конечно, терпит убытки».

Химиотерапевтов погружение в ОМС не устраивает – у многих регионов не хватает средств на закупку и оплату рекомендованных препаратов. По данным VM, 75% пациентов РОНЦ, получающих лекарственное лечение в федеральном центре, – жители Москвы и Московской области, так как только два этих региона оплачивают проведение химиотерапии из бюджетов ТФОМС. «Все остальные больные из регионов получают препараты в рамках госзадания – специализированной медпомощи. Но судя по тому, сколько денег выделяют регионы, нам там вообще делать нечего, – сокрушается работающий в РОНЦ химиотерапевт. – Сколько бы мы ни потратили на лечение, получаем, как правило, пшик. А регионы присылают очень непростых пациентов. Чтобы их поднять, приходится тратить колоссальные суммы». Но и тарифы ОМС на химиотерапию, по оценке врачей, не соответствуют реальным затратам. «До недавнего времени тарифы были просто копеечными, в лучшем случае их хватало на коммуналку, зарплату обслуживающего персонала и питание больных, лекарства на них купить было невозможно, – продолжает химиотерапевт РОНЦ. – День госпитализации с лечением обходился в 1 200 рублей. Вы в Москве гостиницу найдете за эти деньги?»

На дисбаланс обратил внимание ТФОМС Московской области, и тарифы в 2014 году были повышены, но лишь частично и очень неравномерно. «Для рака молочной железы тариф достаточный, для других видов рака гораздо меньше, – рассказывает собеседник VM. – Для рака легкого тарифа вовсе нет – многие химиотерапевтические стандарты не приняты из-за дороговизны. По стандарту специализированной помощи при операбельном немелкоклеточном раке легкого койко-день стоит 7 100 рублей». Однако лучшая, по словам специалистов, комбинация препаратов для лечения аденокарциномы (таргетный пеметрексед в сочетании с цисплатином или карбоплатином) обойдется примерно в 130 тысяч рублей. Повторять курс нужно каждые три недели, при этом сам курс «длится» один день, еще два дня врачи наблюдают пациента. Расчеты действительно не сходятся: три дня пребывания в клинике, оцененные тарифом чуть больше чем в 21 тысячу рублей, никак не могут покрыть стоимость препаратов. «Мы заказали 200 ампул пеметрекседа, на курс нужно две ампулы, берем четыре-шесть курсов лечения для одного больного. Получается, только 20–25 пациентов смогут получить такое лечение. Это капля в море», – сокрушается химиотерапевт. И признается, что в таких случаях приходится назначать схемы, более или менее сопоставимые по эффективности, но не такие дорогие.

ДЕНЬГИ В ЦЕЛЬ

Сейчас внимание онкологов, в том числе российских, сосредоточено на изучении специфических мутаций в опухоли. В 2004 году была выявлена первая мутация гена EGFR, играющая важнейшую роль в патогенезе немелкоклеточного РЛ. У ряда больных случаются так называемые генетические поломки, которые приводят к развитию злокачественной опухоли. «У курильщиков сам никотин индуцирует развитие рака легкого, мутации же в опухоли встречаются, как правило, у людей, которые не курят», – замечает Константин Лактионов.

Таргетные препараты как раз действуют на клетки, несущие мутацию, – лечение получается низкотоксичным. Сейчас онкологи РОНЦ пытаются собрать «блоки» из прооперированных больных РЛ, чтобы понять, с какой частотой встречаются варианты молекулярно-генетических нарушений в опухолях. «Потенциально, через три-пять лет появятся новые таргетные препараты, действующие на иные мутации, и надо понять, насколько эти мутации распространены в России», – поясняет Лактионов. Так, мутация EGFR у европейцев встречается примерно в 15% злокачественных опухолей легкого, у монголоидной расы – в 60–0%. По России точных данных о частоте данного вида мутации нет, есть предположения специалистов РОНЦ – около 20% случаев. Выверенная информация важна для планирования закупок дорогостоящих таргетных препаратов. «Они нужны, только если есть мутация, если нет – их назначение бессмысленно», – говорит Лактионов.

Впрочем, панацеей для больных РЛ таргетные препараты пока все же не стали. «На сегодняшний день они высокоэффективны и значительно продлевают жизнь, но не излечивают, – говорит Михаил Попов из 62-й московской больницы. – Их нельзя принимать бесконечно, после года высока вероятность развития устойчивости».

Называя таргетные препараты прорывом в фармакотерапии рака, их роль в лечении РЛ онкологи революцией пока не считают. Но большие надежды специалисты возлагают на лекарственную терапию, следующую за генетическими анализами (подробнее о частных инициативах по выстраиванию системы молекулярно-генетической диагностики онкозаболеваний – в материале «Общество должно быть готово к тому, что платить нам придется все больше и больше»). «Будущее за индивидуальным подбором препаратов», – уверен Андрей Пылев из Европейской клиники онкологии.

Стопорит борьбу с РЛ в России и отсутствие единых стандартов лечения заболевания, национальные подходы только вырабатываются. Стандарты Минздрава не очень адекватны, единодушно признают специалисты разных онкопрофилей. Но у каждой группы врачей свой взгляд на регламенты диагностики и лечения РЛ. «В практической работе мы следуем рекомендациям международных советов – европейских и американских – по проблеме лечения пациентов с диагнозом рак легкого, – замечает Андрей Рябов из МНИОИ. – Не скрою, что бывают технические трудности по их реализации в силу разного уровня медицинской помощи в регионах РФ».

У химиотерапевтов – свои претензии к разработке национальных стандартов лечения РЛ. «Нам говорят: напишите рекомендации для рака легкого, но как их писать – исходя из бюджета Москвы или Забайкальского края, который, условно, тратит на закупку противоопухолевых препаратов в 100 раз меньше? – недоумевает химиотерапевт из РОНЦ. – Какой тариф ОМС будет установлен на лечение больных раком легкого, сколько будет тарифов – больше 80 или единый по всей стране? Скажите, сколько денег мы сможем аллоцировать?»

Не дождавшись ответов от Минздрава, онкологические клиники принялись налаживать горизонтальные связи. По инициативе РОНЦ в 2013 году был создан консорциум, объединивший около 30 онкологических учреждений и первым делом приступивший к разработке единых алгоритмов диагностики и лечения РЛ. «Даже оценка распространенности опухолевого процесса сейчас очень вариабельна, – приводит пример катастрофической разбалансированности методик Константин Лактионов. – Мы и кости посмотрим, и головной мозг, а в другом медучреждении сделают КТ грудной клетки, и давай выбирать лечебную тактику. Операция не имеет смысла даже при наличии единичного отдаленного метастаза, но зачастую мы сталкиваемся с тем, что делают операции у диссеминированных больных, неоправданные – ни с лечебных позиций, ни с точки зрения финансовых затрат».

Другая проблема – малодоступность сложных диагностических методик. Консорциум предлагает решать эту проблему реорганизацией логистики пациентов – например, пункцию через бронх больного можно было бы делать в крупных онкоцентрах, а лечить человека по месту жительства.

Практически отсутствует в сегменте и структура курирования пролеченных пациентов. «Даже если заболевание диагностируется на ранней стадии, и больной получает хирургическое лечение, он нуждается в последующих регулярных обследованиях – не реже, чем раз в три месяца на протяжении длительного времени, – рассказывает Андрей Пылев. – И вот эта система у нас почти не развита. Конечно, есть карты диспансерного учета, но ведутся они из рук вон плохо». Пациентов при выписке из хирургических стационаров даже не всегда ориентируют на регулярное наблюдение, добавляет Пылев: «К нам приходят люди, которые два года не были на контроле, полностью усеянные метастазами. Потому что им никто не сказал, что этим нужно заниматься».