Онкогематология – пожалуй, тот случай, когда разбалансированность системы оказания медицинской помощи соперничает с традиционной для отрасли бедой недофинансирования. Не все складывается даже там, где тарифы, по оценке клиницистов, вполне адекватны затратам, – например, при выполнении трансплантаций костного мозга или стволовых клеток. Сложному нозологическому направлению не хватает всего остального: квалифицированных специалистов, логики и порядка в маршрутизации больных, преемственности между федеральными и региональными клиниками, нормативного регулирования донаций и трансплантаций. Vademecum замерил глубину накопившихся в сегменте противоречий.

СТАТИСТИЧЕСКАЯ БЕЗГРЕШНОСТЬ

Бессистемность в работе онкогематологической службы обнаруживается уже при попытке составить хоть сколько-нибудь достоверную эпидемиологическую картину. В статистическом сборнике МНИОИ им. Герцена содержится информация о числе зарегистрированных в 2016 году пациентов с лейкозом – 11 101 человек, но без указания вида заболевания. Наиболее часто встречающийся диагноз – хронический лимфолейкоз: считается, что на него приходится около 30% всех случаев заболевания среди взрослых пациентов. По приблизительным оценкам, в России ежегодно диагностируют 4,5 тысячи новых случаев этого вида лейкоза. Из того же источника узнаем: в 2016 году было зарегистрировано 15 813 случаев злокачественных лимфом. Каких-либо сведений о миеломах МНИОИ не публикует.

Фармкомпании, опираясь на данные маркетинговых исследований, аккуратно сообщают, что ежегодно диагностируют 2–2,5 тысячи новых случаев болезни, а в общей сложности в стране насчитывается около 10 тысяч пациентов с миеломой. Чаще всего на вопрос Vademecum о числе пациентов со злокачественными новообразованиями кроветворной и лимфоидной тканей профильные специалисты отвечали так: «Объективных данных нет».

«Сколько гематологических пациентов в Москве, я не знаю. Несколько лет назад первичная выявляемость заболеваний составляла порядка 45% от европейской, – сообщил Vademecum на условиях анонимности один из столичных гематологов. – Возможно, эти пациенты диагностированы, но находились в федеральных центрах, уехали в другие города, за границу, а могли умереть без диагноза. У нас все данные в разных местах, нет жесткого прикрепления пациента к какой-либо территории».

Впрочем, в ряде регионов относительный порядок в службе наведен: например, в Волгограде главный гематолог области Камиль Капланов организовал своего рода ≪одно окно≫ для ведения онкопациентов, четко разделив потоки больных по категориям: одни маршрутизируются в ОКБ, другие – в онкодиспансер. Так же внятно организовано отслеживание гематологических пациентов в Екатеринбурге и Ярославле.

«Гематологическая служба вообще не развита как единая структура, все профильные отделения перегружены. Если в стационаре получили анализ, свидетельствующий о гематологической проблеме, для врача начинается кошмар, он бросается звонить в отдел госпитализации с вопросом, куда перевести больного, – свидетельствует руководитель гематологической службы Московской ГКБ №52 Елена Мисюрина. – В небольших городах, наверное, проще, потому что все стекаются в одну областную больницу. Но когда у нас, скажем, несколько европейских стран внутри города, мы попадаем в тупик. Нужно четкое разделение: каждая больница, где есть гематологическое отделение, отвечает за определенные округа, к ним прикрепляются все амбулатории и стационары этих округов, организуется выездная консультативная служба гематологов, чтобы мы могли помогать врачам других специальностей разбираться с такими осложнениями».

Дезорганизованность усугубляется кадровым дефицитом, в первую очередь в амбулаторном звене, устаревшими стандартами диагностики и лечения пациентов с гемобластозами. Проблемы эти взаимосвязаны, поскольку значительную часть онкогематологических пациентов, получающих сегодня медпомощь в стационарах, можно было бы и обследовать, и лечить амбулаторно.

«Действующие стандарты были подготовлены около 10 лет назад, они неактуальны, – убежден директор Российского НИИ гематологии и трансфузиологии (РосНИИГТ) ФМБА Александр Чечеткин. – Разработанные Национальным гематологическим обществом клинические рекомендации [обновляются раз в два года. – Vademecum] не являются их равнозначной заменой, поскольку никого ни к чему не обязывают. То есть отсутствует норматив финансирования современных диагностических и терапевтических манипуляций».

Например, в систему ОМС не погружена высокотехнологичная диагностика, которую вполне реально выполнять в амбулаторных условиях. Доступность лабораторных офисов позволила бы стратифицировать пациентов по группам риска, корректно определить их маршрутизацию в зависимости от сложности необходимой помощи, сократить сроки пребывания в стационаре и в целом снизить госпитальные расходы службы. По оценкам клиницистов, адекватная диагностика гемобластозов стоит в среднем 30–50 тысяч рублей.

«Нам недостаточно знать, миелоидный или лимфоидный гемобластоз, нам нужно понимать, какой именно вариант заболевания мы видим, какие цитогенетические прогнозы, какова молекулярная генетическая особенность болезни, потому что терапия – разная, – объясняет Елена Мисюрина. – Кого-то нужно взять на высокодозную химию, кого-то оставить на обычной. В терапии лимфобластного лейкоза при определенных случаях нужно добавлять дорогостоящие ингибиторы тирозинкиназы. Но как мы это узнаем, если не сделать подробную диагностику?» Но сейчас ни цитогенетика, ни молекулярные генетические анализы, ни сопровождение бактериологии и вирусологии не входят в стандарты оказания помощи по ОМС, соответственно, медучреждение не имеет права расходовать на это средства.

15 ЛЕТ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕПИСЫВАНИЯ

Наибольшая концентрация противоречий онкогематологической практики – в терапии острых лейкозов. Налицо парадокс: с одной стороны, этих пациентов можно полностью излечить. Что, по идее, должно служить мотивом максимального сосредоточения врачебных усилий. С другой, лейкоз – самое ресурсоемкое, во всех смыслах этого слова, заболевание. Лечить его не только дорого, но и сложно.

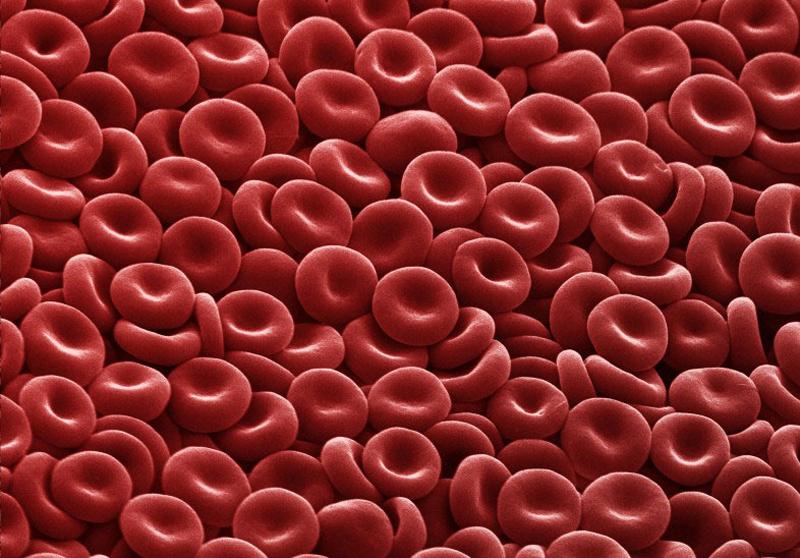

«У больных появляется огромное количество осложнений, химия очень интенсивная, лейкоциты падают – нужны переливания. Лейкоз – одна из болезней, которая лечится в основном в стационаре. И это должен быть очень крутой стационар, не только с круглосуточным присутствием гематологов, но и с участием врачей смежных специальностей, нужны мощнейшая бактериологическая лаборатория и станции переливания крови, дорогущие антибиотики и все остальное, – говорит руководитель Клиники амбулаторной онкологии и гематологии Михаил Ласков. – Там, где лечат лейкозы, в идеале должна быть и трансплантация, иначе логистика усложняется».

В свое время терапия лейкозов была на острие научного и клинического интереса – в передовых медцентрах внедрялись трансплантация костного мозга и стволовых клеток, назначения высокодозной «химии». Но последний прорыв случился лет 15 назад, с тех пор в терапии лейкозов революционных изменений не происходило.

Впрочем, одна сенсация в этой сфере случилась: в августе 2017 года Novartis получила одобрение FDA для генной терапии с применением технологии химерного антигенного рецептора (CAR-T). Стоимость одного курса такого лечения оценивается разработчиком в $475 тысяч. Необходимое для полной победы над лейкозом количество курсов знакомые с новинкой клиницисты обсуждать отказываются. Обсуждать рыночную перспективу CAR-T, действительно, бессмысленно. Однако за прошедшее десятилетие на рынке появлялись инновационные препараты – дорогостоящие и требующие длительного приема, – но для терапии лимфом и миелом. Таков был выбор Big Pharma.

«Дело в том, что лейкоз и так неплохо лечится, если его нормально лечить. Цитозару – 100 лет, он сам по себе недорогой, трансплантация тоже не продвигает новых особо дорогих препаратов. Это то, на чем денег не заработаешь, – поясняет интригу завотделением трансплантации костного мозга и интенсивной химиотерапии НМИЦ онкологии им. Блохина Капитолина Мелкова. – Зачем связываться с лечением лейкозов и сложной трансплантацией, когда за это же время можно при других болезнях выполнить больше пересадок «от себя» и с меньшим риском. Или вообще заниматься только больными с множественной миеломой, которые требуют минимальных усилий и сопроводительной терапии, ходят гулять на улицу».

Именно в силу сложной курации пациентов терапия лейкозов проводится в крайне незначительном количестве медучреждений, а центров, выполняющих трансплантации костного мозга, и вовсе единицы. Даже в Москве нет ни одной подведомственной городу клиники, где проводят аллогенные трансплантации.

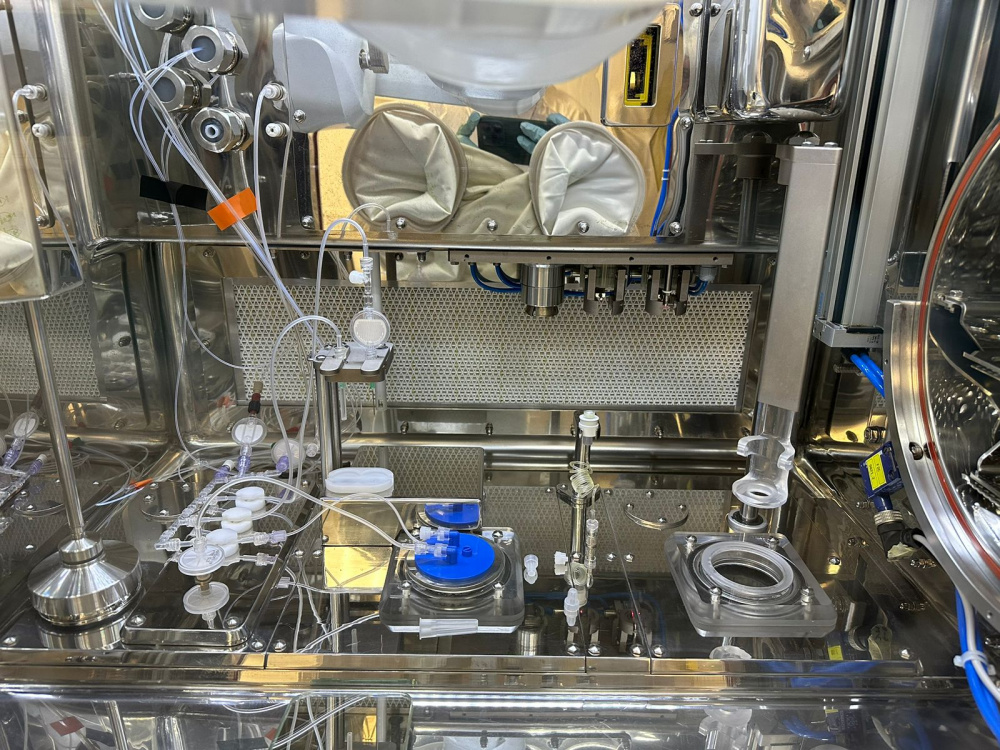

Флагманом этого направления стала ГКБ №52, кропотливо выстраивающая работоспособное гематологическое отделение. «Три года назад здесь даже не проводилась химиотерапия, мы эту пустоту заполнили. Полтора года занимаемся аутотрансплантациями, за это время выполнили 80 пересадок, – рассказывает Елена Мисюрина. – Нам построили шикарное отделение, в котором предусмотрено 18 палат под ауто- и 12 палат под аллотрансплантации. Сейчас мы ждем оборудование, в следующем году начнем полноценно работать. Но в Москве должно быть минимум три гематологических городских центра со стационарами и компетенциями по трансплантации. В регионах, в каждой областной больнице с гематологическим отделением должны быть койки, предусматривающие хотя бы аутотрансплантацию».

Но поскольку такие отделения, по факту, отсутствуют, то о преемственности между региональными и федеральными клиниками тоже можно забыть. «Пациенты попадают в городские больницы, повезет, если лейкозы там лечат. Получив ремиссию, нужно делать пересадку, но где? – рассуждает Капитолина Мелкова. – Нужна неразрывная цепочка: первое звено получило ремиссию, более продвинутый центр закрепил, специализированная клиника трансплантировала».

Действующий ведомственный норматив – приказ Минздрава РСФСР «О внедрении в практику здравоохранения трансплантации костного мозга» – был утвержден в 1991 году: документ предписывал создание 10 профильных отделений в различных медучреждениях страны и Республиканского регистра доноров костного мозга. И сегодня количество клиник, регулярно выполняющих хотя бы один из видов трансплантации, не превышает заданной 16 лет назад планки, подавляющее большинство аллогенных пересадок проводят только три клиники в стране.

Вопрос с национальным регистром доноров костного мозга остается открытым по сей день – его принадлежность и механизмы функционирования законодательно не определены (подробности вскоре будут опубликованы в интервью директора Кировского НИИ гематологии ФМБА Игоря Парамонова).

Некое подобие объединенной базы разрозненных донорских регистров пытается вести благотворительный «Русфонд», на сайте которого этот перечень обозначен как «Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова». Как пояснили Vademecum представители «Русфонда», регистр создан в НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой по договору между Первым СПбГМУ им. И.П. Павлова и «Русфондом»: «Все данные хранятся в базе НИИ, все локальные регистры передают в нее данные. Фонд помогает с фандрайзингом – сбором средств на HLA-типирование и рекрутинг доноров, с информационными кампаниями для привлечения доноров».

«Минздрав или ФМБА могли бы организовать единую службу поиска доноров и доставки костного мозга, в том числе и из-за рубежа, – рассуждает Капитолина Мелкова. – Сейчас донации от иностранцев организованы через частные банки, например, немецкий банк Морша, но юридически доставка биоматериала из-за рубежа четко не прописана. Кроме того, вся процедура проводится за счет пациента или благотворительных организаций».

По данным российских гематологов, поиск неродственного донора в зарубежных регистрах обходится в 1–1,5 млн рублей, а вместе с получением донорского костного мозга – в 18–20 млн. Трансплантация костного мозга нормативно не описана, для этого метода лечения не разработаны даже клинические рекомендации. Тариф ВМП, адекватный для проведения аллогенной трансплантации, не учитывает тяжелого осложнения – реакции «трансплантат против хозяина». Пациент, получивший трансплантацию в федеральном центре, возвращается домой, где начинаются его мытарства – пристраивание по городским или областным больницам, которые вынуждены разбираться с дорогостоящим осложнением.

«Причем эта ситуация не экстренная, мы знаем, сколько пациентов трансплантировали и где, какой бюджет должен быть выделен на их сопровождение. Однако это нигде не зафиксировано. А годовое лечение такого пациента во много раз дороже, чем сама трансплантация: его нужно класть в стационар на долгий койко-день, проводить переливание донорских лимфоцитов, дорогостоящую противогрибковую и антибиотикотерапию, и эти препараты не входят ни в один стандарт ОМС, – констатирует Елена Мисюрина. – Все затраты ложатся на плечи больницы, которая за эти деньги могла бы пролечить 10 пациентов».

Первым шагом в решении накопившихся в отрасли проблем должна стать разработка федерального закона о донорстве костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, полагает Александр Чечеткин из РосНИИГТ ФМБА. Это станет основой для создания подзаконных актов и правового регулирования всех вопросов, связанных с трансплантацией.

ЛЕКАРСТВЕННАЯ БЕСПЕЧНОСТЬ

Онкогематологии, если так можно выразиться, «повезло». В госпрограмме «Семь нозологий», где собран позволительный для бюджета лекарственный дорогостой, пять из 24 МНН применяются в лечении гемобластозов. Клиницисты признают роль «Семи нозологий» в снижении смертности больных со злокачественными новообразованиями кроветворной и лимфоидной тканей. «Но прогрессивное накопление числа пациентов и развитие у значительной их части резистентности к проводимой терапии в составе этой программы требует существенного увеличения финансовых затрат и включения в «Семь нозологий» новых, более современных препаратов, – замечает руководитель клинического отделения химиотерапии гемобластозов, депрессий кроветворения и трансплантации костного мозга РосНИИГТ ФМБА Сергей Волошин. – В России уже зарегистрированы и используются несколько высокоэффективных и, к сожалению, дорогостоящих препаратов, которые жизненно необходимы этим больным, но они не включены в «Семь нозологий», а некоторые из них даже не вошли в список ЖНВЛП».

В основном же лекарственное обеспечение онкогематологических пациентов осуществляется за счет территориальных программ госгарантий и региональных бюджетов (подробнее - в материале «Кто зарабатывает на госзакупках препаратов для лечения онкогематологических заболеваний»).

«Реальные затраты на лекобеспечение таких пациентов могут составлять настолько значительную долю бюджетов ТФОМСов, что это делает страховое финансирование невозможным и требует выделения финансирования из региональных бюджетов», – добавляет Волошин.

Еще один пример: по федеральной программе реципиенты гемопоэтических стволовых клеток гарантированно получают только препараты для проведения иммуносупрессивной терапии – такролимус и циклоспорин. «Но в течение первого полугодия, а в некоторых случаях и далее, большинство больных нуждаются в обеспечении антибактериальными, противогрибковыми (вориконазол, позаконазол), противовирусными препаратами (ганцикловир, валцикловир), стимуляторами гранулоцитопоэза, эритропоэза и мегакариоцитопоэза. Стоимость этих препаратов не покрывается тарифами ОМС», – констатирует заместитель директора по научной работе Кировского НИИ гематологии и переливания крови ФМБА Андрей Рылов.

В подобных случаях разом проявляются блеск и нищета российских регионов. Перечень льготных лекарств каждый регион формирует самостоятельно, а целевые программы или плановые закупки дорогостоящих препаратов существуют лишь в нескольких богатых субъектах РФ. «Регионы находят бюджеты на единичных пациентов, у которых есть все документы и федеральные рекомендации. Например, ибрутиниб нужно принимать ежемесячно, на год нужно приобрести 12 упаковок. Но регион покупает столько, на сколько у него есть средства. Есть на четыре упаковки – столько и купили. Появятся средства – докупят еще, а если нет – то нет», – рассказывает собеседник Vademecum в одной из дистрибьюторских фармкомпаний.

Врачи в один голос твердят о необходимости гармонизировать фармакотерапию, проводимую в стационарах и поликлиниках. «Применение ряда препаратов – дазатиниба, нилотиниба, босутиниба, используемых при терапии хронического миелолейкоза, ибрутиниба, применяемого при мантийноклеточной лимфоме и хроническом лимфолейкозе, брентуксимаба – высокоэффективного препарата для терапии лимфомы Ходжкина – возможно в амбулаторных условиях. Но в настоящее время они доступны только для больных, находящихся на лечении в стационаре. В поликлинических условиях их могут себе позволить назначать врачи в очень небольшом количестве регионов», – поясняет Андрей Рылов.

Что же предлагают клиницисты, организаторы здравоохранения, представители фарминдустрии? Чаще всего, отвечая на этот вопрос, собеседники Vademecum размышляют о возможности поменять местами первую и вторую линии препаратов, вернее, перевести часть препаратов из «Семи нозологий», подешевевших из-за появления дженериков, в систему ОМС, а высвободившиеся средства тратить на закупки препаратов второй линии.

«Необходимо понять число пациентов, получающих первую линию терапии, и стоимость этой линии, частоту госпитализаций для проведения инфузий и сравнить эти показатели с тарифами ОМС. Специалистам, работающим с тарифами, это под силу», – уточняет рекомендацию фармбизнеса регуляторам один из отраслевых экспертов.

По мнению Михаила Ласкова из частной Клиники амбулаторной онкологии и гематологии, подходов к решению вопроса два: «Первый – идеальный, но недостижимый, когда в программы и тарифы включают все необходимое. Денег в таком количестве нет ни у кого, даже у американцев. Нужно выбирать. В Австралии и Великобритании пытаются измерить cost benefit. Британский NICE использует методику QALY (quality-adjusted life years), условный показатель, определяющий стоимость года жизни с нормальным качеством. Если стоимость препарата не превышает официально обозначенной планки, то он проходит в корзину разрешенных. По крайней мере, это методика. У нас такой нет».

Однако отраслевые специалисты, обладающие административным весом и привлекаемые к разработке нормативов, особой готовности инициировать реформы не демонстрируют. «Это решается на другом уровне. Мы надеемся и ждем включения новых препаратов в различные перечни, – говорит заместитель генерального директора НМИЦ гематологии по научной работе и инновациям, руководитель рабочей группы по лечению множественно миеломы Лариса Менделеева. – Мы, врачи, вообще не должны считать деньги, наша задача – обеспечить продолжительную качественную жизнь. Деньги считают административные структуры: что внедрять, что изымать. Если стоимость препарата снижена до уровня, доступного для закупки департаментами здравоохранения, наверное, есть смысл что-то менять и вносить новые препараты».

Главный гематолог Минздрава, гендиректор НМИЦ гематологии Валерий Савченко на вопрос Vademecum, не пришло ли время пересмотреть программу «Семь нозологий» или облегчить перевод препаратов из одного перечня в другой, ответил с обезоруживающей прямотой: «Как проводить подобную процедуру, я не знаю. Препараты второго и третьего поколения всегда вещь для экспертов, нужны факты – насколько они удлиняют жизнь? Эффективность – год-полтора, дальше – гибель пациента, а стоимость бешеная. Мне сложно ответить, как поступать правильно. Может, концепция «Семи нозологий» себя исчерпала, может, она должна касаться только генетических заболеваний, а все остальное могло бы перейти в иные финансовые формы. Но в какие?»