Страхование участников клинических исследований в России совокупно приносит немногочисленным операторам сегмента примерно 150 млн рублей премий в год. На выплаты пострадавшим уходит менее 15% этой суммы: доказать, что пациент заболел или умер именно из‑за приема нового препарата, а не из‑за имевшихся у него недугов, удается крайне редко. Поэтому принятое в марте этого года решение о выплате 2 млн рублей по довольно спорному профильному случаю вызвало на рынке переполох: если суды начнут так щедро назначать выплаты, заволновались страховщики, собранных денег просто не хватит, и этот вид страхования придется свернуть. А без страхования невозможны и клинические исследования. Точку в этом деле суд следующей инстанции должен поставить в ближайшие дни.

«Из него сделали подопытного кролика», – заметки с такими заголовками или выводами появились весной этого года в ряде уральских и федеральных СМИ. Резонанс получила история пенсионерки из Екатеринбурга Татьяны Салиной, которая после смерти мужа отсудила у «Ингосстраха» больше 2 млн рублей. В ходе «экспериментального лечения» пенсионер Николай Салин больше двух лет принимал «малоизученные таблетки» от компании Novartis, мрачно описывала ситуацию региональная пресса. Лекарство предназначалось для лечения сердечной недостаточности. Но в начале 2014 года Салин умер от рака почки, выявленного лишь за девять дней до смерти. Чкаловский районный суд Екатеринбурга постановил, что «Ингосстрах» должен вдове 2 млн рублей страхового возмещения плюс 150 тысяч рублей за отказ добровольно выплатить компенсацию. Доказать либо опровергнуть причинно-следственную связь между приемом препарата и смертью суду не удалось, но сомнения он истолковал в пользу пациента.

«Жизнь – это, конечно, высшая ценность, но есть правила игры», – отмечает начальник управления страхования гражданской и профессиональной ответственности страховой компании «Альянс» Ирина Древаль. Она уверена, что причинно-следственную связь в деле Салина доказать было необходимо. Ее коллеги из «Ингосстраха» сейчас пытаются оспорить решение Чкаловского районного суда Екатеринбурга. Если вердикт останется в силе и подобные решения вообще закрепятся в судебной практике, страховщики просто перестанут работать с клиническими исследованиями, считает исполнительный директор Ассоциации организаций клинических исследований (АОКИ) Светлана Завидова.

Этот сегмент страхового рынка невелик. В исследованиях ежегодно участвуют около 70 тысяч жителей России, для большинства страховая премия составляет 1 941 рубль, в целом получается не больше 150 млн рублей. Деньги платят разработчики препаратов, а делят их между собой, по сути, два игрока: около 60% приходится на «Ингосстрах», 25% – у «Альянса». Причем в структуре деятельности обоих доля специализированных премий еле заметна: «Ингосстраху» страхование КИ приносит 0,1% общих сборов, «Альянсу» – 0,15%. Страховщики пострадают мало, зато могут приостановиться клинические исследования. Как пенсионерка из Екатеринбурга смогла поставить под удар пусть недоразвитую, но все же очень важную отрасль?

КЛИНИЧЕСКИЙ ЮРИСТ

«Два миллиона – та сумма, которую установило наше государство, оценивая жизнь человека, – говорит начальник управления страхования ответственности «Ингосстраха» Дмитрий Шишкин. – Например, при перевозке пассажиров страхуют примерно на такую же сумму – 2,025 млн рублей в случае смерти». Обязательное страхование жизни и здоровья участников КИ в России стало действовать с середины 2011 года, после принятия закона № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». В случае смерти из-за участия в КИ страховая сумма составляет 2 млн рублей, если человек стал инвалидом I, II или III группы – 1,5 млн: 1 млн и 500 тысяч рублей соответственно. Плата за ухудшение здоровья, не повлекшее инвалидности, – до 300 тысяч рублей. Регламентированы и тарифы. Их четыре – от 1 445 рублей за участника исследования по расширению показаний для существующего лекарства до 9 811 рублей за участника первой фазы КИ, когда определяется безопасность препарата.

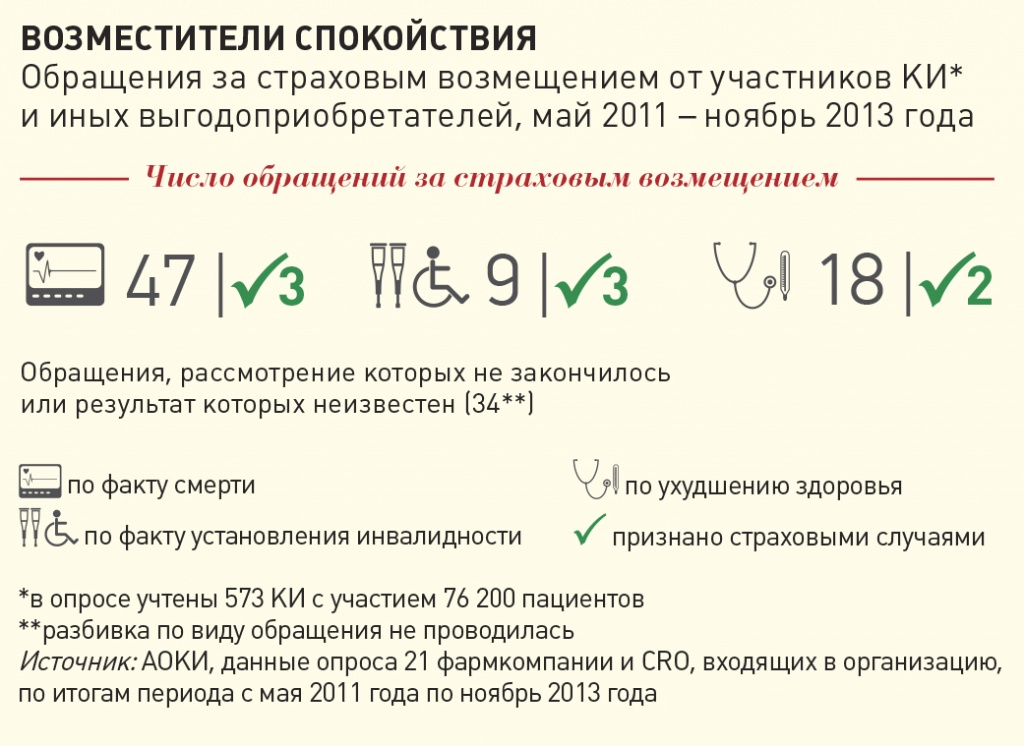

Статистика страховых случаев до и после изменения законодательства существенно различается. По опросу АОКИ, в период с 2007-го по 2009 год у 17 членов организации не было ни одного страхового случая. А с мая 2011-го по ноябрь 2013 года, когда в опросе приняла участие уже 21 компания, произошло восемь признанных страховых случаев, из них три – со смертельным исходом. Еще 34 обращения на момент опроса находились на рассмотрении либо компании не смогли назвать их результаты (подробнее – в инфографике «Возместители спокойствия»).

Сколько страховые компании сейчас выплачивают за причиненный в ходе КИ вред жизни и здоровью пациентов? Центробанк в своих отчетах выделяет страхование жизни и здоровья пациента, участвующего в КИ, в отдельную категорию, но тут не найти сведений от главного игрока – «Ингосстраха». Дело в том, что «Ингосстрах» начинал в 1996 году свою работу в сфере КИ со страхования ответственности (до введения обязательного страхования жизни и здоровья чаще всего страховали ее) и продолжает «зашивать» свои результаты в этой нише в соответствующую графу «страхование ответственности за причинение вреда третьим лицам», а также в графу «страхование от несчастных случаев».

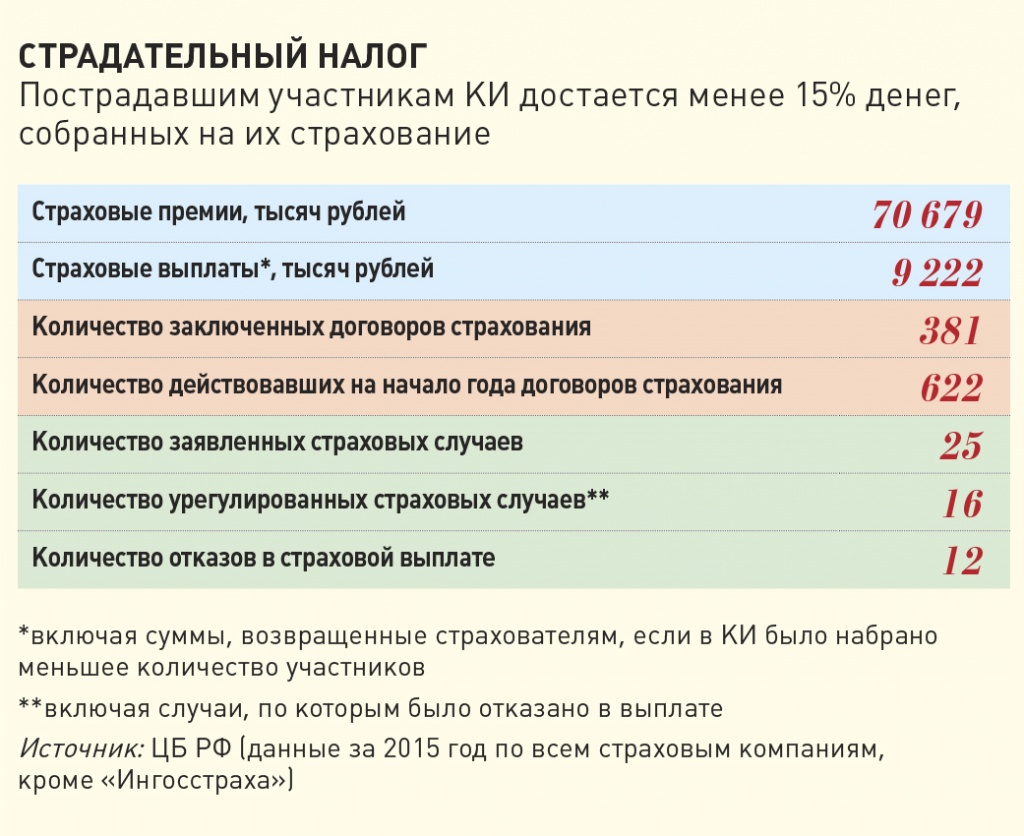

По данным ЦБ, которые без учета «Ингосстраха» мы грубо принимаем за 40% рынка, премии за страхование жизни и здоровья пациентов в 2015 году составили 70,7 млн рублей, а выплаты были почти в семь раз меньше – 9,2 млн рублей (подробнее – в инфографике «Страдательный налог»). Страховщики, как обычно, просят не делать поспешного вывода о высокой доходности этого вида страхования: многие КИ длятся годами, а подать заявление о выплате страхового возмещения можно и спустя долгое время после окончания исследования. «Когда мы сможем посчитать премии и выплаты хотя бы за десять лет, можно будет делать релевантные расчеты», – говорит Древаль.

Статистика ЦБ не позволяет понять, сколько человек были признаны «жертвами» КИ в последние годы, не сообщает таких данных и Минздрав. Однако «Альянс» раскрыл для Vademecum информацию о своих страховых случаях в 2014-2015 годах. В позапрошлом году было две выплаты по ухудшению здоровья, в прошлом – две выплаты из-за установления инвалидности I группы. При этом только в 2015 году «Альянс» застраховал примерно 15 тысяч пациентов, четверть от всех новых участников КИ того года.

Самое распространенное направление международных многоцентровых клинических исследований – онкология. Смертность пациентов в ходе КИ и сразу после них здесь крайне высока, но страховыми случаями эти смерти признаются редко. По словам чиновника из сферы здравоохранения, знакомого со статистикой по КИ, речь идет о единичных прецедентах: эта информация подтверждает результаты опроса АОКИ и данные «Альянса». Некоторые решения о выплатах родственники умерших отвоевывают в многолетних судебных битвах.

«О заключении договора страхования истец узнала только после смерти матери», – говорится в одном из судебных решений по делу против страховой компании. На практике таких ситуаций очень много: перед исследованием пациент подписывает информированное согласие и получает полис, но часто близкие родственники находят эти документы только после смерти больного, рассказывает Завидова: «Они видят цифру 2 млн рублей и сразу подают заявку на выплату, не вчитываясь в условия договора».

Люди часто не знают, как устроено страхование в клинических исследованиях, подтверждает Шишкин: «Они не понимают, что выплата происходит только при установлении причинно-следственной связи между участием в КИ и ухудшением здоровья. Думают, что это стандартный вид страхования жизни и здоровья, при котором, если человек умер, автоматически происходит выплата». Он вспоминает случай, когда участник КИ со своим полисом попытался сходить в обычную стоматологическую клинику и очень возмущался, что лечить зубы ему не стали.

Операторы рынка прогнозируют, что из-за кризиса необоснованных заявок на страховые выплаты может стать больше. В «Альянсе» резкого роста количества обращений пока не заметили, но Ирина Древаль не исключает, что поток заявок скоро увеличится: «Как только начали работать автоюристы и ОСАГО стало невыгодным для страховщиков, так и теперь появляется больше юристов в сфере здравоохранения, и клиническими исследованиями они вполне могут заинтересоваться».

Против «Ингосстраха» ежегодно подают около десятка исков по страхованию участников КИ. Таким образом, всего в судах рассматривается, скорее всего, меньше 20 исков в год. По этим делам нельзя говорить о сложившейся судебной практике, замечает председатель свердловского общественного объединения «Защита прав пациентов» Марина Агапочкина: «В масштабах страны десятки дел – это ни о чем. Должны быть сотни дел, чтобы можно было на них опираться».

Найти судебные решения по делам непросто даже для их участников, не говоря уже об обычных гражданах. По словам Шишкина, «Ингосстрах» иногда узнает о судебных решениях против компании, только получив исполнительный лист. Дела по «клинике» идут в основном в регионах, по месту жительства пациентов, а суды зачастую не информируют страховую должным образом, объясняет Шишкин.

ВСКРЫТЫЕ СМЫСЛЫ

Vademecum изучил 11 судебных дел о выплатах участникам КИ. Выборка не претендует на репрезентативность, но дает общее представление о практике в этой сфере. В восьми случаях речь шла о выплате по факту смерти, в трех – об ухудшении здоровья пациента. В десяти случаях фигурировали взрослые пациенты, в одном – ребенок. Пять дел закончились отказом, шесть – полным или частичным удовлетворением требований. Среди них и екатеринбургское дело, которое сейчас проходит апелляцию.

По решениям судов видно, что истцы зачастую не имеют на руках самых необходимых документов. Так, в одном из случаев жительница Санкт-Петербурга пыталась взыскать с «Ингосстраха» возмещение за смерть супруга, при этом раньше она успела отказаться от патологоанатомического вскрытия. Страховщики сами признают, что установление причинно-следственной связи между участием человека в КИ и ухудшением состояния его здоровья или смертью – задача крайне сложная, и справок из стандартного набора документов для заявления о страховом случае бывает недостаточно. Однако протокол вскрытия – документ обязательный, без него установить что-либо практически невозможно.

Одно из дел, где страховую все-таки обязали выплатить возмещение, хорошо показывает проблемы в этой сфере. Дело инициировала дочь умершего, юрист из Ярославля Наталья Чернышова. Ее отец, больной раком, принимал лекарственный препарат в ходе КИ всего пять дней осенью 2012 года, после чего его состояние резко ухудшилось, и он скончался. «Ингосстрах» не признал смерть пациента страховым случаем. При этом врач-эксперт страховой компании в заключении указал, что участие отца Чернышовой в КИ привело к ухудшению его здоровья и могло ускорить наступление летального исхода. Однако он резюмировал, что участие в КИ все-таки не явилось причиной смерти, а к летальному исходу привели раковая интоксикация и прогрессирующая сердечно-легочная недостаточность вследствие рака легкого.

Суды первой и второй инстанций не удовлетворили иск семьи, указав, что «между приемом препарата и наступлением смерти прямой причинно-следственной связи не имеется». Решения были изменены только после кассационной жалобы. Однако и новое решение не подтвердило прямую связь между участием в КИ и смертью, истцам выплатили около 300 тысяч рублей за ухудшение здоровья, около 100 тысяч за отказ страховой добровольно выплатить возмещение и еще порядка 5 тысяч рублей за моральный ущерб, рассказывает Чернышова. Все судебные разбирательства по этому делу заняли больше двух лет, точка была поставлена только летом 2015 года.

«Мы много раз хотели бросить эти разбирательства, – говорит Наталья Чернышова. – Было очень тяжело, но я продолжала, наверное, ради других людей, которые окажутся в похожей ситуации».

Наработанной судебной практики в этой сфере нет. И в иске Татьяны Салиной все повернулось по-другому. «С одной стороны, я очень рада этому решению, потому что иное значило бы полную незащищенность участников КИ, – говорит Марина Агапочкина, представлявшая интересы Салиной в деле против «Ингосстраха». – А с другой, боюсь, что это станет ударом по клиническим исследованиям в целом».

Мотивировка по делу Салиной, с которой ознакомился VM, резко отличается от других решений по подобным делам. Изучив мнения нескольких экспертов, суд делает вывод, что нельзя со стопроцентной точностью ни подтвердить, ни исключить связь между участием пациента в КИ и его смертью. В итоге «суд исходит из конституционных гарантий прав граждан Российской Федерации, толкуя все сомнения в пользу пациента».

Фото: ТАСС

«В клинических исследованиях онкопрепаратов ежегодно участвуют тысячи пациентов.

Представьте, что будет, если родственники умерших участников пойдут в суд за выплатой, основываясь на этом прецеденте? – размышляет Дмитрий Шишкин. – Если тренд на необъективные судебные решения будет сохраняться, наверное, легче это направление закрыть».

НЕВНЯТНЫЕ СВЯЗИ

Дискуссии о страховании участников КИ идут всюду, где только проводятся испытания, а общеупотребительной системы такого страхования нет. В некоторых странах работают схемы, похожие на нашу. Отличие большинства из них от российской – в гораздо большей проработанности.

США, мировой лидер в клинических исследованиях, еще в начале 2000-х ввели систему, которую развивают и совершенствуют до сих пор. Специальной страховки для «подопытных» здесь вообще не требуется, на них распространяется обычная страховка. Страховые должны оплачивать «рутинные обследования», которые пациентам, скорее всего, понадобились бы и без участия в КИ, а также поддерживающую терапию, которая сопровождает прием изучаемого лекарства. В некоторых случаях страховка покрывает даже ответственность за осложнения в связи с приемом исследуемого препарата. При этом страховым компаниям строго запрещено препятствовать своим клиентам в участии в исследованиях: ведь КИ – это, помимо прочего, возможность полечиться инновационным препаратом. России американский опыт вряд ли поможет, для этого должна как минимум существовать развитая система медицинского страхования.

В Европе более привычная для нас модель: организаторы исследований обязаны страховать свою ответственность перед пациентами. Максимальные суммы выплат сильно различаются по странам – от нескольких десятков тысяч евро в Болгарии до 1 млн евро во Франции. В большинстве стран компенсация измеряется сотнями тысяч евро – на порядок больше, чем в России. Но дело не только в суммах. У нас, если в исследовании участвуют 100 человек, страховщик несет ответственность за каждого в отдельности. И за каждого получает полную страховую премию (точнее, почти полную, небольшая скидка «за объем» все же есть). В Европе же полагают, что смерть всех без исключения испытуемых слишком маловероятный исход, поэтому вводят ограничение для суммарных выплат всем участникам, при этом существенно снижая тариф и позволяя компании – организатору КИ сэкономить. В целом страховые случаи в Европе довольно редки и потому становятся объектом пристального изучения. Последняя связанная с КИ история произошла совсем недавно во Франции.

Шла I стадия исследования анальгетика португальской компании Bial для пациентов с онкологическими заболеваниями и болезнью Паркинсона. В январе 2016-го на шести здоровых добровольцах начали испытывать самую большую из исследуемых доз препарата – 50-миллиграммовую (до этого были дозы от 2,5 до 20 мг). На пятый день приема один из шести подопытных почувствовал себя плохо. Вскоре он впал в кому и через несколько дней умер. Погибшего звали Гийом Молине, компания сначала довольно уверенно сообщила, что он умер от инсульта и это не связано с приемом препарата. Но затем серьезные проблемы со здоровьем начались еще у четырех участников исследования. К делу подключилось Министерство здравоохранения, которое заявило, что КИ проходили с нарушениями: например, скачок с 20 мг сразу на 50 мг чиновники посчитали слишком резким. Дело вызвало волну общественного негодования, французы задались вопросом, как защитить граждан от опасного, но довольно заманчивого занятия. За участие в КИ Гийом Молине получил 1 900 евро и, как заявила его знакомая, «сделал это, потому что интересовался всем на свете и хотел помочь науке, но и деньги могли сыграть роль, времена сейчас непростые». Близкие Молине подали к компании иск с обвинением в непредумышленном убийстве.

Но Bial не согласна с выводами французского здравоохранения: в опубликованном в мае пресс-релизе компания заявила, что хотя «глубоко потрясена этим прискорбным событием», причины его пока не установлены и требуют расследования. Пока разбирательство не закончено, получить положенную по французским законам компенсацию в 1 млн евро родственники не смогут. Предыдущая подобная история с серьезным вредом здоровью участников КИ случилась в Европе шесть лет назад – тогда шестеро британцев пострадали в результате приема экспериментального моноклонального антитела.

В отличие от Европы, в Индии, судя по отрывочной статистике, гибель участников КИ отнюдь не редкость. При этом обязательного страхования таких пациентов до 2000 года здесь не было вовсе. И даже когда его сделали обязательным, компенсации поначалу были невелики. India Times приводит данные: с 2005 по 2012 год в связи с проведением КИ в стране умерли 83 человека. В 63 случаях родственники получили компенсацию не больше 400 тысяч рупий (рупия почти равна рублю), а максимальная компенсация составила 1 млн рупий. Но ставки растут: не так давно выплата по факту смерти поставила очередной рекорд, превысив 7 млн рупий. Власти озабочены тем, чтобы сделать систему «справедливой».

Ведь одно дело, когда новый препарат привел к смерти пожилого больного человека, и другое – здорового юноши. Пару лет назад для страховщиков была разработана специальная «формула справедливости», по которой рассчитывается размер выплат в зависимости от возраста пациента, состояния его здоровья при включении в исследование и других факторов.

В России условия страхования участников КИ приняты недавно, и о пересмотре речи не идет. Но Марина Агапочкина надеется, что решение по делу Салиной поможет обратить внимание на условия страхования в КИ. «Я считаю, что понятие причинно-следственной связи для этого вида страхования не может быть задействовано, – поясняет юрист. – Возьмем для примера онкоисследования: новый препарат не изучен, рак тоже, можно сказать, не изучен. Какая причинно-следственная связь в принципе может быть достоверно установлена?» Агапочкина считает, что законодательство о страховании в КИ необходимо уточнять, возможно, вводить разные условия страхования для разных видов исследований.

Адвокат Андрей Новиков, помогавший Наталье Чернышовой защищать ее интересы в суде Ярославля, полагает, что законодательство в принципе защищает интересы пациентов, вот только страховые компании зачастую стараются уйти от страховых выплат. Дальнейшую судьбу этого вида страхования может решить судебная практика. Решение по апелляции «Ингосстраха» Свердловский областной суд должен вынести в последних числах июля.