7 июля в Арбитражном суде Московской области состоится рассмотрение иска израильской фармкомпании Teva к российскому производителю «Ф-Синтез», который вывел на рынок дженерик ее блокбастера Копаксона (глатирамера ацетат). Да, основной патент истек, но вспомогательный, которым защищен способ производства, будет действовать еще долго – таков главный аргумент истца. Ответчик же, пока идут суды, преспокойно поставляет дженерик государству на миллиарды рублей. Это типичная для отечественного рынка история, аналогичных тяжб сейчас идут десятки. Проблема в том, что в отечественной практике защита интеллектуальной собственности очень слабо связана с реальной защитой коммерческих интересов правообладателей.

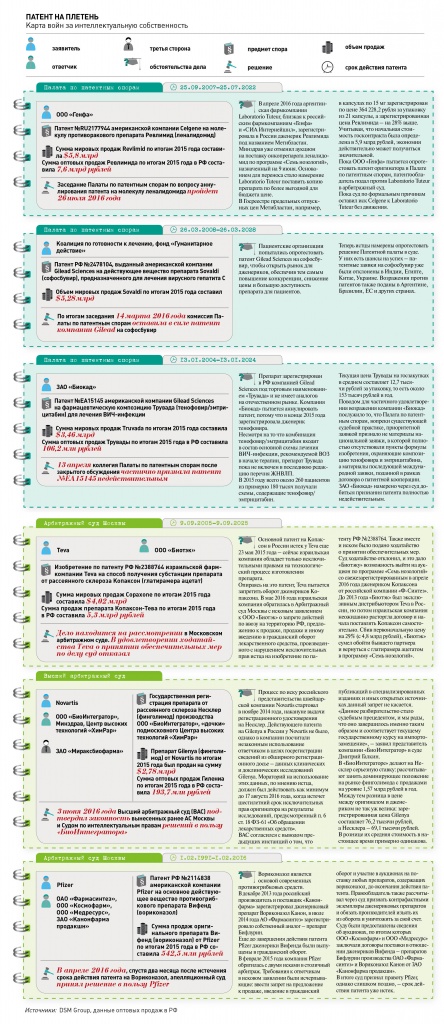

Текущую ситуацию хорошо иллюстрирует инфографика «Патент на плетень» – видно, как дженериковые компании атакуют оригинаторов через ППС, а те отбиваются исками в арбитражных судах.

Нажмите, чтобы увеличить.

Одной из первых с беспомощностью судебной системы столкнулась компания Novartis, в августе 2012 года обнаружившая, что российская компания «Ф-Синтез» и аргентинская Laboratorio Tuteur (при поддержке отечественной «Генфы») вышли на государственные конкурсы с дженериками ее блокбастера Гливек (иматиниб), притом что до завершения действия патента оставалось еще восемь месяцев.

Novartis, разумеется, подала иски в суд, но пока наша неповоротливая судебная машина рассматривала их, патент на Гливек истек, и компания решила больше не тратить время и деньги на тяжбы, лишившись рынка с годовым объемом в $170 млн.

О том, что ситуация с тех пор не изменилась к лучшему, свидетельствует и более свежий пример – дело Pfizer против «Фармасинтеза», «Канонфармы» и их дистрибьюторов, в начале 2015 года, за год до окончания патента на Вифенд (вориконазол), начавших поставки его дженериков. Американская компания совершенно справедливо потребовала запретить оборот препаратов, нарушающих ее интеллектуальные права, и Арбитражный суд Москвы признал ее правоту. Но произошло это в апреле 2016 года, через два месяца после окончания срока действия патента, что лишило победу всякого смысла.

Конечно, в том и другом случае суд мог бы защитить интересы истца, приняв обеспечительные меры, но не сделал этого, потому что судьи опасаются вмешиваться в не очень понятные для них сложные патентные споры.

«Суды крайне неохотно принимают обеспечительные меры, в то время как планка доказывания убытков, причиненных в результате нарушения патента, задрана слишком высоко. В совокупности это фактически обессмысливает саму идею патентных споров в РФ, – подтверждает партнер юридической фирмы Lidings Андрей Зеленин. – Пока суд разбирается в деле, откладывает заседания для проведения экспертиз, уведомляет иностранных участников, нарушитель продолжает реализовывать товар на рынке, исполняет государственные контракты и прочее. Тем временем срок патентной защиты истекает, и заявитель утрачивает интерес к спору. Соответственно, возникает справедливый вопрос: зачем все эти организационные, финансовые и временные затраты?»

Международные компании прекрасно понимают ситуацию, поэтому начали принимать ответные меры, укрепляя свои основные патенты с помощью патентов вспомогательных, их еще называют «вечнозелеными», потому что при умелом применении этот способ позволяет продлевать срок патентной защиты препарата почти до бесконечности.

«Не секрет, что фармпроизводители-оригинаторы нередко стараются получать патенты не только на химическое соединение или фармацевтическую композицию на основе химического соединения, но и на способ получения, способ применения субстанции (фармацевтической композиции), способ лечения с использованием субстанции. Последние являются менее «сильными» патентами по сравнению с патентом на формулу, который является более универсальным в плане защиты», – говорит руководитель практики интеллектуальной собственности адвокатского бюро ЕПАМ Павел Садовский.

Например, израильская компания Teva запатентовала не только формулу своего блокбастера Копаксона (глатирамера ацетат), но и способ его производства. Первый патент истек 23 мая 2015 года, зато второй продолжает действовать до 9 сентября 2025 года. Сейчас Teva, опираясь на этот патент, атакует в арбитражном суде компанию «Ф-Синтез» и ее дистрибьютора «Биотэк». Чем закончится суд, пока неясно, но упорное нежелание российских судей принимать обеспечительные меры подвело иностранцев и на этот раз – пока идет процесс, «Биотэк» в мае 2016 года преспокойно выиграл у израильской компании государственный конкурс на поставку глатирамера ацетата на сумму 3,4 млрд рублей.

Генеральный директор «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков подтверждает: патентообладатели для борьбы с дженериковыми компаниями используют метод получения так называемого вечнозеленого патента, когда у основного действующего вещества вдруг обнаруживаются некие неожиданные свойства в комбинации с другими препаратами или для лечения каких-то новых заболеваний, и это служит основанием для продления срока патентной защиты.

Наиболее показательным в этой связи можно считать спор по препарату ритуксимаб между компаниями Genentech, «дочкой» швейцарской Roche, и российским ЗАО «Биокад».

Патент на молекулу истек еще в 2012 году, однако в начале 2015 года Genentech получила один евразийский патент № EA 004107 на применение ритуксимаба в комбинации с другими препаратами и тут же подала иск против «Биокада», разработавшего биоаналог дорогостоящего препарата, ежегодный объем закупок которого только в России составляет 7-8 млрд рублей.

В конце 2015 года суд решил дело в пользу российской компании, указав на то, что «Биокад» является фармацевтической организацией и не оказывает медицинских услуг, соответственно, не может каким-либо образом применить защищенный патентом способ лечения комбинацией препаратов. «Биокад», в свою очередь, подал заявление о досрочном прекращении действия евразийского патента на территории РФ, дело будет рассматриваться Судом по интеллектуальным правам и Роспатентом.

«Дело знаменательно тем, что суд дал квалификацию относительно возможности защиты патента на способ применения химического соединения. Квалификация эта вполне ожидаема – возможности такой защиты нельзя толковать расширительно», – считает Садовский из ЕПАМ.

Все та же компания «Биокад» в этом году подала заявку в ППС на аннулирование очередного вспомогательного патента № RU 2358762 на противораковый препарат ритуксимаб, который защищает его применение для лечения ревматоидного артрита в случае неадекватного ответа на один из ингибиторов фактора некроза опухолей. Патент действует в России до апреля 2024 года.

В феврале 2015 года компания «БиоИнтегратор», дочерняя компания фармхолдинга «ХимРар», направила в ППС возражение против выдачи дополнительного патента на бевацизумаб (оригинальный препарат Авастин от Roche). В результате Коллегия палаты в марте 2016 года признала вспомогательный патент полностью недействительным.

В общем, агрессивные российские дженериковые компании наседают на оригинаторов по всем фронтам: картотека дел ППС пестрит заявлениями об оспаривании вспомогательных патентов зарубежных производителей. Импортозамещение идет полным ходом, но в этом процессе главное не перестараться.

В Роспатенте уверены, что предоставление патентной монополии оправдано лишь в случае соответствия запатентованного изобретения всем условиям патентоспособности. Однако делают оговорку: цены на оригинальные препараты оправданы высокими затратами на их разработку и производство, а предоставление правовой охраны изобретениям фармацевтики на срок от 20 до 25 лет направлено на создание условий для компенсации затрат разработчиков инновационных препаратов.

«Инновационная фарма – непростой и высокозатратный бизнес, и путь к получению новой молекулы всегда тернистый и высокорисковый. Не в интересах общества лишать инноваторов мотивации заниматься разработками. Суд по интеллектуальным правам очень верно указал на то, что у дженерика, который приходит в ППС признавать недействительным патент инноватора, шансов неограниченное количество – он может подавать возражения вновь и вновь. А у инноватора шанс отстоять патент только один, поэтому и ППС, и суд обязаны давать оригинатору возможность представить все доказательства, которые у него имеются, а не отмахиваться безосновательно от доказательств, которые проливают свет на вопросы патентоспособности изобретения», – считает партнер юридической компании Hogan Lovells Наталья Гуляева.