Созданный на средства акционеров «Фармстандарта» фонд Pharmstandard International, находящийся под управлением компании Inbio Ventures, предпочитает рисковать, инвестируя не в отечественные профильные разработки, а в биотехнологические стартапы США и Канады. О том, почему деньги российского происхождения эффективнее работают за рубежом, VM рассказали топ‑менеджеры Inbio Ventures – генеральный директор Андрей Петров, директор по бизнесу Алексей Виноградов и руководитель экспертного отдела Илья Ясный.

– Сейчас в портфеле Inbio Ventures только североамериканские проекты. Фонд целенаправленно создавался для работы в этом направлении?

Андрей Петров: Нет, изначально стратегия фонда не ограничивалась фактически ничем: рассматривались любые проекты, которые можно было привести на отечественный рынок, тем самым восполняя колоссальный пробел в области разработки препаратов и медизделий и одновременно на постоянной основе пополняя портфель наших партнеров – «Фармстандарта» и «Генериума».

Основной акционер «Фармстандарта» Виктор Харитонин, общаясь с представителями компаний Big Pharma, регулярно получал один и тот же вопрос: «Почему у нас есть венчурные фонды, а у вас нет?» В результате он и другие акционеры решились создать такую структуру, тем более свободные деньги в активе имелись. Предполагалось, что фонд будет работать по двум направлениям – искать фармкомпании по всему миру, инвестировать в них средства и/или привлекать новые проекты в портфели «Фармстандарта» и «Генериума». Так появилась компания Inbio Ventures, управляющая фондом средств акционеров. В штате управляющей компании работают 15 человек.

Алексей Виноградов: На самом деле команды фонда в нынешнем виде не было бы, если бы до этого в составе «Генериума» не появился экспертный отдел. Здесь проводился мониторинг различных направлений медицинской науки и разработок препаратов по всему миру. Вот этот отдел и эволюционировал в фонд.

– Сколько денег в среднем фонд готов вкладывать в каждый венчурный проект?

А.П.: Как тогда, так и сейчас мы больше ориентировались на стадии разработки продукта той или иной компании. Как правило, мы рассматриваем проекты, которые уже прошли доказательство концепции на релевантных животных моделях вплоть до третьей фазы клинических исследований препарата. На разных стадиях клинического продвижения проекты имеют различную потребность в финансировании. Минимальная наша сделка была на уровне 2 млн канадских долларов, а максимальная – $47 млн. Все остальное находится где-то посередине. Золотая середина объема вложений в проект составляет $5–15 млн.

– Насколько проблематичным был выход никому не известной российской компании на глобальный венчурный рынок? Едва ли избалованные вниманием биотехнологи бежали к вам навстречу с распростертыми объятиями.

А.П.: Конечно, на глобальном рынке никто особенно не ждал российских денег. Поэтому в венчурную тусовку мы зашли вместе с мировым гигантом Johnson&Johnson, в партнерстве с их венчурным подразделением JJ-DC. Если бы мы «стучались» в компании в одиночку, то, скорее всего, получили бы отказ или как минимум множество вопросов.

А.В.: В синдикате с JJ-DC у нас появились первые два проекта – Aquinox и Protagonist. В общей сложности нам представили 13 проектов, нуждавшихся в следующем раунде финансирования, но оптимальными для себя мы сочли только два.

– А что было не так в других проектах?

А.П.: Мы сразу стали крайне серьезно подходить к научной и клинической экспертизе проектов. Очень внимательно изучили их портфели, что-то отвергли сразу после предварительного заключения, что-то – на стадии due diligence. Где-то нас не убедили данные проведенных исследований, где-то – сама концепция. Риски и недостатки есть в каждом проекте.

– Основные сферы вашего инвестиционного интереса – онкология, аутоиммунные и орфанные заболевания, клеточные технологии. А другие терапевтические направления вами не рассматриваются?

А.П.: Стратегия выбора терапевтических направлений в целом может меняться, важно, чтобы проект был жизнеспособен с точки зрения рынка, но есть и направления, сразу попадающие в откровенный бан. Например, сердечно-сосудистые препараты.

Илья Ясный: Это связано с тем, что в этих показаниях довольно трудно предсказать риски токсичности на доклинической стадии. Нередко люди умирали, получая препарат на этапе клинического исследования. Такие риски для нас неприемлемы. Да и потом, чтобы доказать эффективность такого препарата на поздней стадии, нужны гигантские вливания и усилия, так как в некоторые исследования требуется включить порядка 20 тысяч пациентов. Такое под силу только представителям Big Pharma.

«Перспективы препарата в России – вишенка на торте»

– Одной из целей фонда вы назвали пополнение портфелей «Фармстандарта» и «Генериума». Много ли сделок по приобретению лицензионных прав на препараты в пользу корпорации удалось провести?

И.Я.: Изначально мы рассматривали все проекты, не делая выбора в пользу только «Фармстандарта» или «Генериума». Важно было найти продукт, который будет востребован на российском или глобальном рынках.

А.В.: Мы – «полукорпоративный» венчурный фонд. Мы всегда смотрим, есть ли перспективы у того или иного препарата в нашей стране. Но это для нас – вишенка на торте. Если мы видим, что препарат перспективен на глобальном рынке, то мы, конечно, инвестируем в его развитие. И не берем лицензию для России.

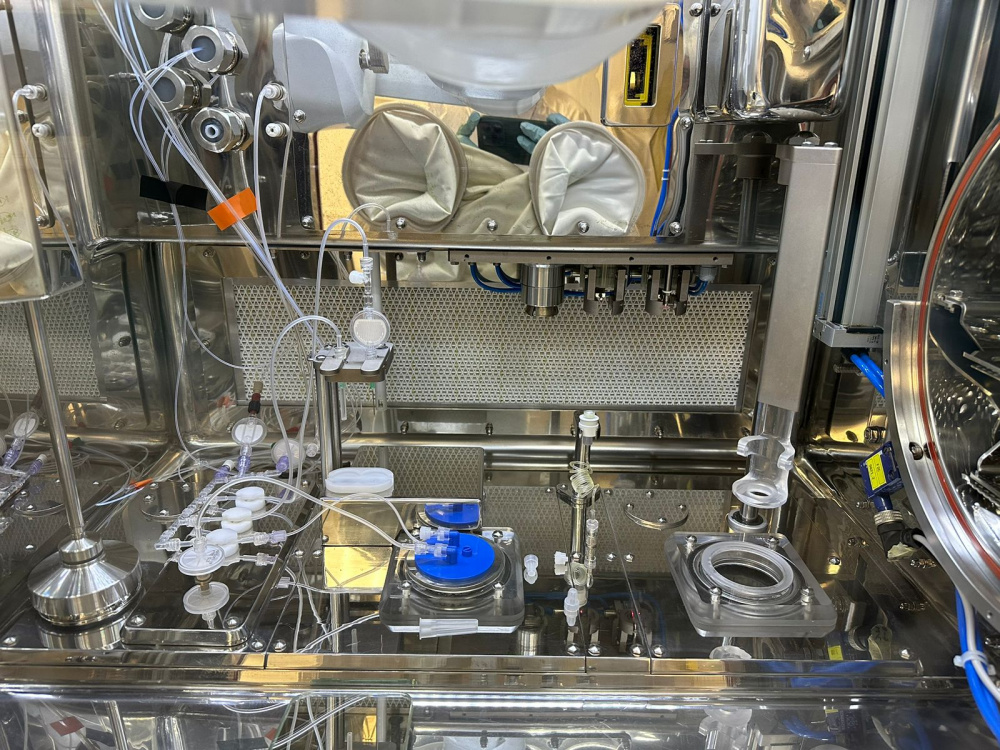

А.П.: Тем не менее есть целый ряд лицензионных сделок для «Фармстандарта» и «Генериума», которые мы не афишируем. При этом мы не всегда инвестируем в капитал компании. Из лицензионного договора действительно может вырасти физическая компания, предприятие на территории России. Два крупнейших примера из нашей практики – компания «Селлтера-Фарм», «дочка» «Фармстандарта», которая занимается клеточными технологиями и сможет производить клеточную вакцину компании Argos, и компания «Мастерплазма», имеющая права на использование канадской технологии переработки и фракционирования плазмы крови для производства биотехнологических препаратов.

А.В.: Сейчас в Вольгинском «Мастерплазма» строит крупнейший в мире завод по переработке плазмы по самой передовой на сегодня технологии, разработанной компанией Prometic. Его мощность – 600 тонн субстанции в год, и это не предел.

– Есть ли у вас критерии минимальной достаточности коммерциализации проекта? Например, как у фондов РВК – потенциальный объем рынка, на который выходит препарат, должен быть не ниже определенного уровня.

А.П.: Это очень условный критерий. Надо учитывать, что многие сегменты российского фармрынка являются крайне недоразвитыми с точки зрения оценки потребности в терапии со стороны пациентов, а также зачастую недостаточности бюджетных средств на закупку того или иного препарата.

Нередко искусственным образом объем рынка делается меньше, чем это есть на самом деле. Позиция государства понятная – не будоражить социум, не акцентировать внимание на нехватке тех или иных препаратов. Между тем проблемы в самых разных нозологических группах колоссальные. Возьмем те же орфанные заболевания. На первый взгляд, пациентов по ряду профилей у нас крайне мало, порядка 100–200 человек. Но регистров пациентов для многих орфанных показаний нет, никто их не считает. При этом в лекарственной терапии они нуждаются ежедневно. Стоимость такой терапии в пересчете на одного пациента может варьироваться от $110 тысяч до $300 тысяч.

По большому счету, это касается всех нозологических ниш. Нужно сказать большое спасибо крупным зарубежным фармкомпаниям, которые создают регистры пациентов в нашей стране. Они заинтересованы в этих пациентах и в создании реальной картины рынка даже больше, чем наше государство. Но для нас это создает другие проблемы, когда возникает вопрос о получении лицензионных прав на препарат: у зарубежных партнеров один взгляд на наш рынок, у нас – совершенно другой.

Когда организовывали фонд, мы тешили себя надеждой, что каждая наша инвестиция будет возвращаться проектом в портфель наших компаний. Ничего подобного! Зачастую получается именно то, о чем говорил Алексей: очень интересный проект и очень перспективный препарат, но не у нас.

– Какие пакеты акций вы получаете в результате сделок?

А.В.: Как правило, небольшие – чуть более 5%, которые, как правило, дают нам возможность получить место наблюдателя в совете директоров. Настоящая игра была с Argos, где наш вклад, по сути, был решающим для судьбы компании.

– Cделка с Argos позиционировалась как крупнейшая инвестиция «Фармстандарта» в зарубежный биотех. Как вы нашли этот проект?

А.В.: Его нам представили консультанты. В тот момент компании было уже 10 лет, и она была, мягко говоря, не в лучшем состоянии – уход стратегического партнера, несостоявшееся IPO, «уставшие» инсайдеры и острая нехватка денег.

– А вам чем эта компания приглянулась?

И.Я.: Да просто мы рассмотрели в ней то, чего не увидели другие. У них с позиционированием были проблемы. Компания называет свою разработку «дендритно-клеточная вакцина». Но этот термин слишком общий, к их реальным наработкам имеет мало отношения. Если бы препарат отнесли к разряду адаптивной иммунной терапии, сообщество инвесторов на них и смотрело бы по-другому. То, как ты подаешь проект, как общаешься с инвесторами, сильно влияет на оценку твоей компании.

А.П.: Во второй фазе клинических исследований участвовал 21 пациент с метастатической клеточной карциномой почки, которым уже не помогала иная терапия. Прогноз был крайне плохой: средняя продолжительность жизни – от шести до 12 месяцев. И представьте, семь пациентов ответили на терапию и прожили более трех лет, а два пациента вылечились и живы до сих пор, по прошествии семи лет после получения терапии. На самом деле прецедент в лечении этого заболевания. Других таких случаев в истории медицины пока нет. Компании нужны были деньги для того, чтобы организовать ключевое регистрационное исследование третьей фазы и вывести продукт на рынок. Но никто, кроме нас, в эту компанию не поверил. Сейчас закончен набор пациентов в третью фазу, промежуточных результатов ожидаем к январю 2016 года.

«Импортозамещение – это не биотех»

– Интерес к зарубежным проектам понятен, а привлекательные отечественные разработки вам попадались? Пытались сами их искать?

А.В: Да мы и сейчас смотрим российские проекты время от времени, но пока ничего стоящего так и не нашли. Проект смотрим, даем советы и желаем удачи.

А.П.: Поскольку большая часть нашей команды – выпускники МГУ, мы хотели договориться с техтрансфер-офисом этого университета и нескольких других о сотрудничестве, чтобы у ребят была возможность выносить на наше рассмотрение свои проекты. Имея весьма внушительного партнера в фармбизнесе, мы могли бы помочь людям довести эти проекты до реализации. Но интереса со стороны вузов мы не встретили. К сожалению, техтрансфер-офисы российских и зарубежных университетов имеют мало общего.

За границей любой студент, начиная со второго курса, может прийти со своей идеей, ему помогут организовать собственную команду, получить минимальное финансирование, довести проект до каких-то результатов и даже помогут в поиске инвестора.

А.В.: Не везде все гладко, конечно. Некоторые иностранные техтрансфер-офисы адекватны, некоторые – нет. Неадекватность возникает тогда, когда в университете отдают коммерческим структурам какую-то перспективную разработку задешево, а потом сокрушаются и начинают задирать цены на все подряд. Но в любом случае этот механизм – техтрансфер-офисы – прекрасно работает.

А.П.: Но главная беда в российской научной среде – крайне низкий уровень самих разработок с точки зрения новизны и потенциальной востребованности со стороны фармацевтического рынка, потребности которого изменяются весьма быстро с появлением все новых видов терапии. У ребят не хватает ни опыта, ни сил, ни даже знаний для того, чтобы грамотно построить экспериментальную базу, по которой можно реально оценить перспективы проекта. Той предыстории, которая есть у американского и канадского биотеха, у нас, к сожалению, нет вообще.

А.В.: Невозможно построить венчурную индустрию в стране, не инвестируя десятки лет в науку. Нам просто не на чем ее строить.

– Но на появление перспективных разработок не всегда нужны исключительно инвестиции, по крайней мере на этапе идеи. Что у нас пошло не так?

А.П.: Нет свежих мозгов. В середине 90-х студенты думали больше не о науке, а о том, как денег заработать. На нашем курсе, например, из всего выпуска только около 10% остались работать в университете. Остальные либо уехали за границу, либо пошли в коммерцию.

В те годы разброс в возрасте самых молодых преподавателей университета и самых старших аспирантов составлял 10–15 лет. В советское время была преемственность поколений, и наука двигалась вперед. Представьте, что такое отсутствие 10-летнего опыта в лабораториях. При современном прогрессе, скорости развития отрасли это гигантская пропасть.

А.В.: Да, есть гранты для научных проектов. А вы поинтересуйтесь у кого-либо из ученых, легко ли,

например, купить мешок пипеток на средства гранта. Это просто квест. Сумасшедшее количество никому не нужной бумажной работы. Такое ощущение, что эта система специально построена так, чтобы невозможно было нормально работать, либо создается с учетом того, что каждый без исключения ученый – жулик.

А.П.: Все это ведет к тому, что уровень разработок, если они вдруг появляются, оставляет желать лучшего.

– К вам вообще часто приходят российские ученые со своими проектами?

А.П.: Приходят, как правило, команды, получившие ранее где-то какое-то финансирование. И представляются как уже состоявшиеся фармкомпании. Возникают определенные претензии, они оценивают свою разработку необоснованно высоко. Даже по зарубежным меркам.

– Но вас они не убеждают? В чем заключаются типичные недостатки отечественных разработок? Не могут удачно «упаковать» проект или нет внятной доказательной базы?

А.П.: В большинстве случаев хромает уже сама идея. Фармрынок развивается катастрофически быстро. То, что было актуальным три – пять лет назад, сегодня уже оказывается слабовостребованным.

И.Я.: У нас были единичные случаи, когда проект был, в принципе, проработан неплохо. Были проведены эксперименты, все вроде бы в порядке. Но сам по себе он опоздал уже лет на пять.

А.П.: И это в лучшем случае!

А.В.: Да вот недавний пример. К нам приходят представители одной российской компании. Явно люди высокого мнения о себе. Представляют проект, вторичный с точки зрения мирового фармрынка. Разработку препарата, направленного на эту же терапевтическую мишень по тому же показанию, уже давно ведет компания Big Pharma и скоро выйдет с ним на рынок. Задаем вопрос: «В чем ваше преимущество?» Единственное, что они смогли привести в качестве аргумента, – импортозамещение. Но это не биотех! Это не инновация! Это какая-то дженериковая история, которая нам неинтересна.

«Тема санкций стала подниматься раньше, чем бокал виски»

– Сколько проектов сегодня в вашем портфеле? Акционеры влияют как-то на вашу работу?

А.П.: По итогам 2014 года в нашем портфеле было шесть проектов, в этом году прибавился еще один – компания Jounce. А рассмотрели мы на сегодня уже более 300 проектов. Из-за крупных сделок с Prometic и Argos акционеры стали ждать от нас чего-то большего. Теперь даже если приносишь красивый проект – с хорошей командой, в синдикате с ведущими мировыми инвесторами, с ближайшими финансовыми перспективами, но не самый резонансный, – акционерам он уже не очень нравится.

– Помимо сторонних консультантов, какие источники поиска проектов используются венчурными инвестфондами?

А.П.: В течение 2014 года мы выстраивали сеть контактов с игроками мирового венчурного бизнеса. Некоторые из них устраивают свои тусовки, на которых генеральные директора новых компаний знакомятся с потенциальными инвесторами. Некоторые просто делятся новыми идеями в рамках совместного due diligence. Разработчики также приходят в инвестбанки, а те уже перенаправляют проект нам. Есть и общие места сбора, такие как JP Morgan, BioInvestor Forum, BIO International Convention, BioEurope. Всего в мире существует примерно четыре-пять ключевых мероприятий, на которых разработчики могут лицом к лицу встретиться с инвесторами.

– Есть ли в венчурном инвестировании понятие конкуренции? В чем это выражается? И в чем ваши преимущества как фонда?

А.П.: Чтобы рассуждать о конкуренции, надо разделить отечественные инвестфонды и зарубежные. Про отечественные сложно говорить. Есть несколько фондов, которые сейчас находятся в полной растерянности, так как вынуждены собирать деньги на проекты, которые, увы, свою актуальность уже потеряли.

А.В.: Конкурентов среди российских фондов мы не видим. Просто потому что их доля на глобальном биотехнологическом рынке очень мала. Зато есть конкуренция за проекты с зарубежными игроками. Когда проект «сладкий», с блестящей идеей, со звездным менеджментом, то туда трудно попасть. Приходится специально над этим работать.

В прошлом году на JP Morgan мы были на презентации одной компании. Народу собралось очень много, как в метро в час пик. Многие стояли. Презентация прошла превосходно, на одном дыхании. Когда гендиректор закончил говорить, было ощущение, что если он предложит инвестировать в его проект прямо сейчас, то все сразу откроют свои кошельки.

А.П.: Здесь как раз сыграло умение подать материал, выбрать правильный, «горячий» и понятный язык. Примерно на том же уровне проводил свои презентации Стив Джобс. И проект был крайне интересным. Было понятно, что просто так в этот синдикат нам не войти.

А.В.: Но мы заранее назначили встречу с гендиректором, у нас были рекомендации уважаемых на рынке людей, поэтому все получилось. И компания стала нашей портфельной.

– В связи с внешней политико-экономической конъюнктурой отношение к российским венчурным фондам на мировом рынке поменялось?

А.В.: Понимаете, это даже вопрос не политической обстановки – любая американская компания, которая не в состоянии привлечь деньги американских инвесторов, будет восприниматься с подозрением. А если она привлекла деньги только российских инвесторов – это уж совсем звучит как нонсенс. Но любые национальные предрассудки улетучиваются, когда наши партнеры видят, что мы говорим с ними на одном профессиональном языке.

А.П.: Смешная ситуация случилась у нас с компанией Proteon еще на заре санкционной истории. Нам принесли этот актив, когда на нашем счету было три сделки, о нас знали два-три фонда. А проект очень привлекательный, да и синдиката еще толком нет. Мы посмотрели и решили инвестировать в него, объявив себя ведущим инвестором и предложив $15 млн. Однако менеджмент и акционеры компании, узнав об этом, провели повторное роуд-шоу в США, на этот раз с полным основанием утверждая, что уже имеется лид-инвестор. В итоге появились два больших фонда с громкими именами, которые довольно резко нас подвинули с роли ведущих. Но мы все равно не в проигрыше – мы остались на позиции соведущего инвестора в первоклассном синдикате, который сами же и помогли создать, подогрев интерес американских инвесторов к американской же компании.

– А санкции в целом на вашу работу как-то влияют?

А.В.: Думаю, что влияют. Было бы лучше, если бы этого не было. В открытую, естественно, никто ничего не говорит. Но по body language понятно, что сложности есть, – по крайней мере у тех, кто пока мало с нами знаком.

А.П.: Весной прошлого года некоторые наши близкие партнеры не смущались поднимать тему санкций. Все-таки бизнес – бизнесом, а политика – политикой. Политические вопросы уместно обсуждать во время ужина после совета директоров. А тут же эта тема поднималась раньше, чем бокал виски. Но если говорить серьезно, то прессинг мы пока ощущаем скорее подспудно.