Государственные клиники постепенно учатся жить в новых реалиях системы ОМС и начинают все активнее бороться за свои деньги, в том числе в суде. Об этом говорит проведенное Vademecum исследование арбитражных дел, связанных с ОМС, за январь 2014 – май 2015 года. За этот период клиникам всех форм собственности удалось выиграть у территориальных фондов медицинского страхования и страховых компаний иски почти на 200 млн рублей, причем самыми активными истцами оказались государственные медучреждения, на их долю пришлось 84% этой суммы.

Мониторинг базы арбитражных дел всех регионов России, проведенный Vademecum, показал, что в период с 1 января 2014 года по 1 июня 2015 года медучреждения, территориальные фонды обязательного медицинского страхования (ТФОМС) и страховые компании (СК) стали участниками 322 дел, связанных с их совместной работой в системе ОМС. Согласно нашей методологии, в выборку вошли только дела, по которым было вынесено решение первой или последующих судебных инстанций, прочие случаи, когда производство прекращалось или иск отзывался, при мониторинге не рассматривались.

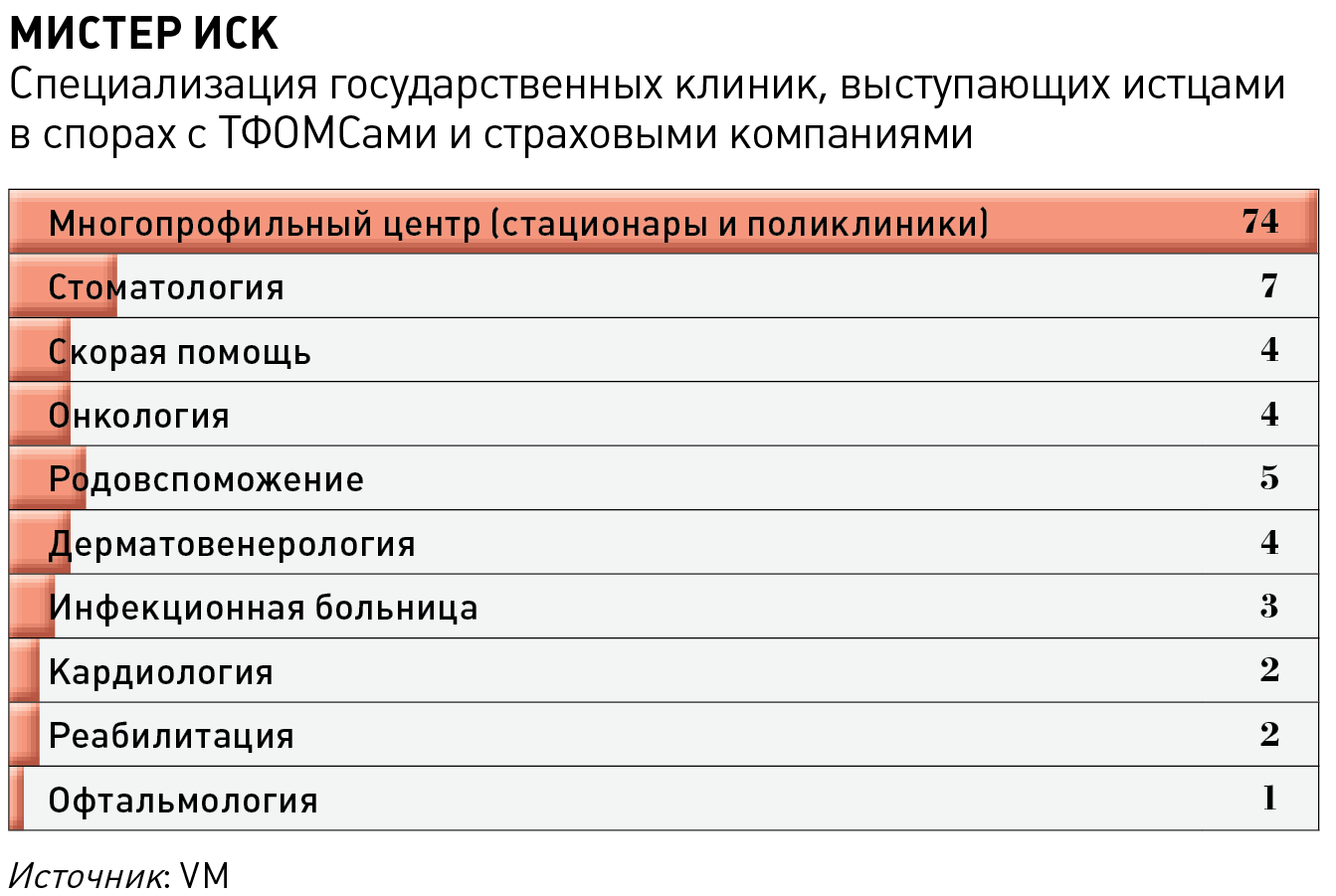

Наибольшую судебную активность проявили больницы – на них пришлось 48% от общего числа судебных дел. От государственных клиник поступило 106 исков против ТФОМС и СК, частники стали инициаторами 50 дел. В свою очередь, ТФОМСы и страховщики в отношении клиник возбудили в общей сложности 113 дел (см. инфографику «Сутяжесть в желудке»).

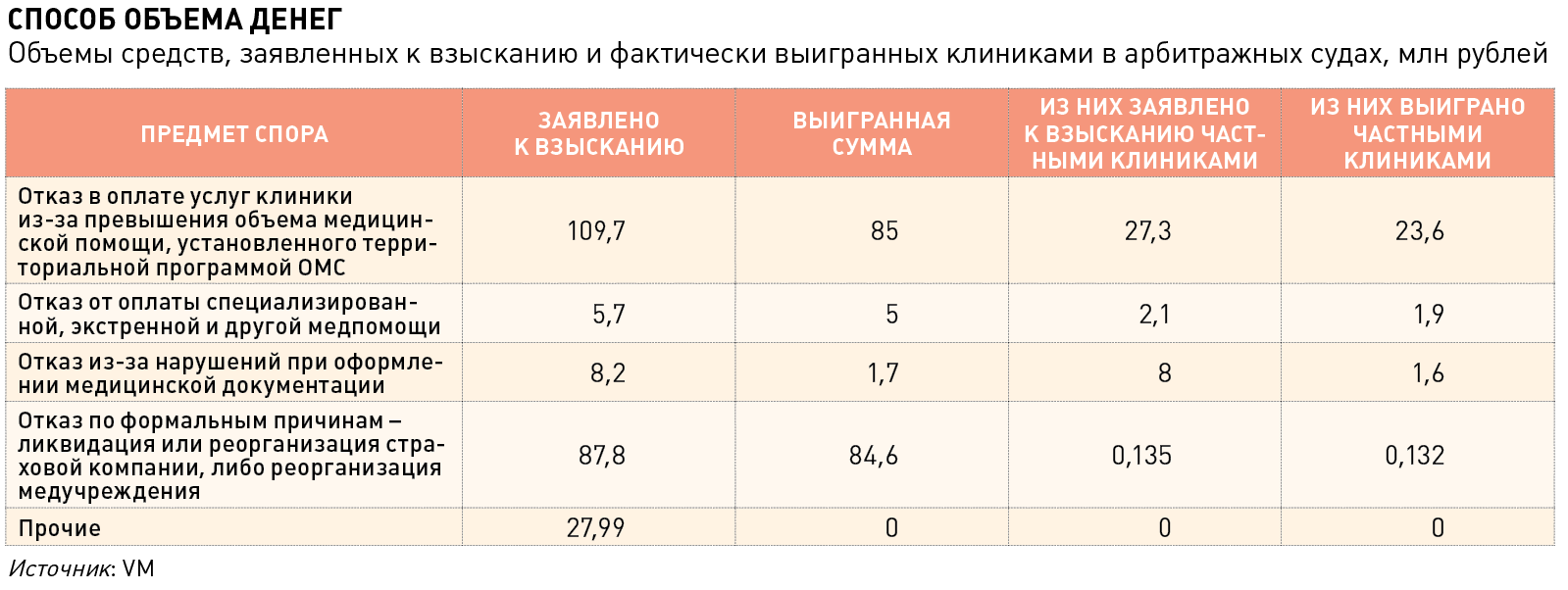

Фемида оказалась более благосклонной к медицинским организациям – они подали иски на общую сумму 270 млн рублей, а выиграли 196 млн рублей. У ТФОМС и страховых компаний это соотношение гораздо хуже: они подали иски на 790 млн рублей, а выиграть смогли только 100 млн рублей.

Набольшее количество дел было рассмотрено в Пермском крае, Саратовской и Кемеровской областях. В 22 регионах страны ни одного дела в базах местных арбитражных судов зафиксировано не было – возможно, участники системы ОМС научились регулировать свои разногласия в досудебном порядке. Среди таких регионов – Рязанская и Тульская области, а также республики Северная Осетия – Алания, Дагестан, Ингушетия и другие.

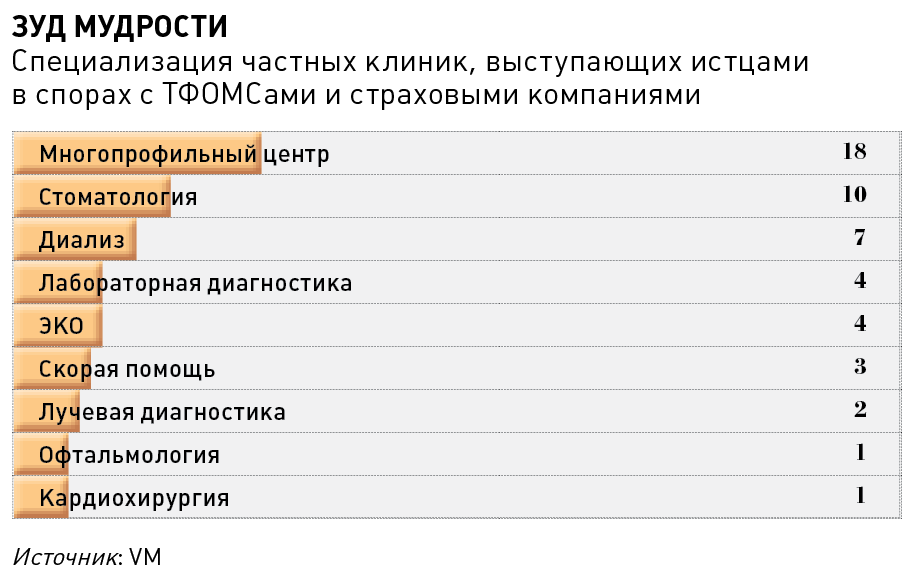

Истцами в судебных процессах оказались клиники различных профилей. Если государственные учреждения в подавляющем большинстве были представлены многопрофильными стационарными и поликлиническими учреждениями, то направления работы частных клиник по ОМС оказались весьма разнообразными, в лидерах – стоматология, диализ, ЭКО. В этих сферах тарифы ОМС близки к рыночным, что позволяет частным клиникам подключаться к системе, вступая в конкуренцию с государственными больницами.

Претензии больниц к фондам и медицинским страховым компаниям делятся на две большие группы – в одной медицинские учреждения требуют взыскать недоплаченные им за лечение пациентов деньги, а в другой пытаются отменить наложенные на них штрафы.

ОТДАЙТЕ НА ПРОПИТАНИЕ

Чаще всего больницы требуют от ТФОМС и СК оплатить уже оказанную пациентам медпомощь – такие дела составляют 62% от общего числа исков клиник.

Страховщики обычно обосновывают свой отказ платить тем, что данная медпомощь была оказана сверх объема, запланированного территориальной программой ОМС.

Рекордсмены в этом смысле государственные учреждения – они запросили с ТФОМСов и страховщиков в общей сложности 82,4 млн рублей и смогли вернуть через суд 61,4 млн рублей. Заметно скромнее запросы частников, которые требовали возместить 27,3 млн рублей и добились взыскания 23,6 млн рублей.

Самый большой объем требований – более 16 млн рублей – в прошлом году удалось взыскать через суд Центральной городской клинической больнице №23 в Свердловской области. Как следует из материалов дела, у страховой компании «Астрамед-МС» сформировалась перед ЦГКБ задолженность за оказанные в 2013 году услуги, однако страховщик отказался погашать ее, ссылаясь на то, что больница превысила объемы оказания медпомощи, установленные комиссией по разработке территориальной программы ОМС. Тот же довод страховщик представил в ходе судебного процесса. Арбитраж решил, что медучреждение было не вправе отказать в помощи застрахованным гражданам, а услуги, пусть и оказанные сверх утвержденного объема, являются страховыми случаями и подлежат оплате.

По таким делам суды в 84% случаев принимали сторону государственных клиник. К частникам отношение неоднозначное. Например, в Великом Новгороде медицинскому центру «Альтернатива» удалось выиграть три дела о превышении установленных объемов медпомощи и взыскать со страховых компаний более 7 млн рублей.

А в Калининграде стоматологической клинике «Аймад» не удалось добиться удовлетворения ни одного аналогичного иска. Страховые компании-ответчики заявили в суде, что клиника дважды обращалась в комиссию, утверждающую объемы медпомощи, за увеличением выделенного ей количества услуг по ОМС, притом что с января по сентябрь 2013 года в клинике работали только 14 специалистов вместо заявленных 27. Арбитраж счел доводы ответчиков убедительными и отказал «Аймаду» в удовлетворении требований.

МЕТОДОМ ПЕРЕБОРА

По мнению страховщиков, превышение плановых объемов оказания медпомощи свидетельствует об ошибках менеджмента больницы. «Если медицинская организация грамотно управляет объемами медпомощи, своевременно обращается в комиссию по их корректировке, то, как правило, вопросов об оплате не возникает. Проблемы появляются, когда клиника не управляет процессом. Если медорганизация предъявляет неутвержденный объем медуслуг к оплате, у страховой компании нет на это средств», – объясняет ситуацию заместитель генерального директора СК «СОГАЗ-Мед» Сергей Плехов. С ним согласен руководитель дирекции медицинской экспертизы и защиты прав застрахованных граждан ООО «АльфаСтрахование-ОМС» Алексей Березников, который отмечает, что во многих регионах фиксируется намеренное перевыполнение объемов медицинской помощи медицинскими организациями с целью получения дополнительного финансирования. «Одна из частых ситуаций – превышение объема по стационарной помощи. В терапевтических отделениях 15–20% случаев плановых госпитализаций не обоснованы – люди не нуждаются в плановой стационарной терапевтической помощи, но мы за нее платим», – говорит он.

Начальник отдела расчетов ОМС ГКБ №67 (Москва) Григорий Иванов защищает честь мундира медиков и утверждает, что клиникам нет смысла манипулировать отчетностью. «Если больной пролечился, например, три дня, а в медицинской документации указали период госпитализации пять дней, за это, естественно, могут наказать. Таких случаев почти не бывает. Какой смысл врачам подавать ложную информацию? Нашему учреждению выделяемых объемов достаточно, и превышений практически не бывает», – говорит он.

Генеральный директор ЗАО «КардиоКлиника» Надежда Алексеева не очень верит в безукоризненность государственных больниц: «Психология госклиник практически одинаковая – освоить выделенные средства, иначе в следующем году столько не дадут, и попросить еще. Получается конвейер – все стараются оказывать как можно больше услуг, которые при этом не всегда качественные. В итоге, естественно, превышают объемы и подают в суд. А частникам выделяют небольшие объемы, поэтому и судятся они значительно реже».

ЭКСТРЕННАЯ ФИНПОМОЩЬ

Другая частая причина отказов в оплате фактически оказанных медуслуг – чисто юридические проблемы. Свыше 40% исков от медучреждений приходится на «технические» дела – требование вернуть долги, возникшие в результате формальных причин, – при реорганизации и лицензировании медицинских учреждений, реорганизации или ликвидации страховщиков. Например, Федеральный медицинский центр им. П.А. Герцена взыскал с ТФОМСа Калужской области долг за медпомощь в размере 22,4 млн рублей, который возник, пока медучреждение переоформляло лицензию.

Оспаривание отказов в оплате отдельных специализированных видов медпомощи составляет 7% от общего количества исков. Например, Владивостокской детской поликлинике №7 удалось доказать в суде, что ТФОМС Приморского края неправомерно отказался оплачивать услуги логопеда, так как они являются неотъемлемой частью педагогической реабилитации детей с нарушением функций центральной нервной системы, и взыскать таким образом 368 тысяч рублей. Отдельной проблемой стала экстренная медпомощь. Питерская «КардиоКлиника» в апреле 2014 года оказала экстренную медпомощь двум пациентам. У одного из них был диагностирован острый инфаркт миокарда, у другого – острый коронарный синдром. Но СК «РОСНО-МС» отказалась платить за оба случая. Клиника подала в суд. Арбитражный суд Санкт-Петербурга привлек медицинского эксперта, который установил, что при госпитализации пациента с острым инфарктом миокарда действительно требовалась экстренная помощь, тогда как второй пациент был госпитализирован в плановом порядке и мог быть прооперирован позднее – в другой клинике. Согласившись с мнением эксперта, суд удовлетворил требования частично, обязав страховщика оплатить операцию только одного пациента на сумму 212,4 тысячи рублей. Как сообщили Vademecum в «КардиоКлинике», компания намерена подать апелляцию.

В данном случае, говорит юрист Светлана Нагля, речь идет об экстренной ситуации, представляющей угрозу для жизни пациента и требующей безотлагательной высокотехнологичной медпомощи. «По закону клиника не может отказать гражданам в бесплатном оказании экстренной помощи. При этом расходы на медпомощь изначально несет сама медицинская организация. Абсурдно планировать экстренную помощь и заранее выделять какие-то объемы, хотя так и происходит в настоящее время. Возмещение расходов по экстренной медпомощи должно происходить по факту ее оказания пациентам. Поэтому клинике приходится выставлять счет страховщику или терфонду, а в случае их отказа от оплаты отстаивать свои права в суде», – говорит она.

ИСПРАВЛЕННОМУ НЕ ВЕРИТЬ

Серьезный повод для тяжб между больницами и страховщиками (36% случаев) – оспаривание различных штрафов и финансовых санкций.

Оспаривают все – акты проверок, экспертизы, реэкспертизы, решения и требования СК и ТФОМСов. Арбитражные суды рассмотрели 56 подобных дел и по 70% из них вынесли решения в пользу медучреждений. Например, ОАО «Самарский диагностический центр» в сентябре 2014 года удалось отбиться в кассации от необходимости выплачивать 2,57 млн рублей, которые ранее были перечислены больнице местным ТФОМСом, а после предъявлены к возврату как нецелевые расходы.

В рамках экспертизы качества оказанной в стационаре медпомощи эксперты страховой компании должны рассматривать не менее 5% случаев, в крупных больницах это 100–200 историй болезни, говорит Иванов из ГКБ №67. «Быстро вникнуть в такой объем информации невозможно. Поэтому эксперты начинают искать формальные нарушения. Например, говорят: «Вы пролечили пациента без операции, значит, мы снимем с вас деньги», – приводит типичный пример он. – На основании чего? На основании медико-экономических стандартов, которые уже отменены? Это же хорошо, что удалось добиться выздоровления без оперативного вмешательства. Все подобные споры возникают из-за того, что законодательная система по этому профилю не до конца проработана».

Основные нарушения, выявляемые в ходе медико-экономической экспертизы страховой компании, – непредоставление первичных медицинских документов, отсутствие записей в истории болезни, сертификатов у специалистов и несоответствие их фактических трудозатрат отраженным в счете на оплату медуслуг. «При отсутствии внешнего контроля на оплату подобных случаев могли уйти средства ОМС – наши налоговые отчисления, – отмечает Алексей Березников. – Много нарушений качества медпомощи. Их количество из года в год значительно не уменьшается. Некоторые медицинские организации по результатам экспертиз устраняют нарушения, и при повторных проверках мы их не выявляем. Таких учреждений мало. Большая часть больниц предпочитает бороться не с нарушениями, а с контролем». Реэкспертиза – это повторная экспертиза обоснованности выставленных больницей счетов, обычно она проводится ТФОМСом по просьбе медучреждения, недовольного результатами экспертизы страховщика. Если ТФОМС поддержит страховую компанию, он рискует тоже стать фигурантом арбитражного дела. Однако таких дел зафиксировано мало – всего пять. «В случае спорной ситуации со страховщиком медучреждение обращается в фонд. Если реэкспертиза подтверждает претензии страховой компании, то обращаться в суд против держателя бюджета проблематично. Судиться ведь придется именно с фондом, оспаривать реэкспертизу», – говорит руководитель одной из московских государственных клиник, пожелавший сохранить анонимность.

ЦЕЛЬ – ОПРАВДЫВАЕМ СРЕДСТВА

Страховщики в основном взыскивают с клиник штрафы «за несоблюдение условий договора» – отход от порядков и стандартов оказания помощи, нарушения в медицинской документации. Таких исков оказалось всего 12, из них девять были удовлетворены полностью или частично. Всего клиникам по решениям арбитражных судов пришлось выплатить страховым компаниям 7,3 млн рублей. Максимальную сумму удалось взыскать Областной медицинской страховой компании из Калининградской области с Областной центральной клинической больницы.

Как установил региональный арбитраж, в 2012 году ЦКБ пролечила 64 пациента с острым нарушением мозгового кровообращения по стандарту медпомощи, который включал в себя реабилитацию. А затем выставила за реабилитацию еще один отдельный счет. Так как разбивка суммы, полагавшейся на один курс лечения, не предполагалась, страховщик потребовал вернуть начисленные средства в сумме 6,5 млн рублей. Суд его требование удовлетворил.

ТФОМСы, в свою очередь, судятся с клиниками, желая взыскать средства ОМС, израсходованные, по их мнению, нецелевым образом. ФЗ №326 «Об обязательном медицинском страховании» регламентирует целевые расходы, входящие в структуру тарифа. Это затраты на зарплату и соцобеспечение сотрудников клиники, покупку лекарств, расходных материалов, мединструментов, организацию питания и закупку продовольствия, расходы на лабораторные и прочие исследования, отданные на аутсорсинг, траты на ЖКХ и транспортные услуги, аренду и содержание имущества, а также на приобретение оборудования стоимостью до 100 тысяч рублей за единицу. Все, что не входит в этот список, квалифицируется как нецелевые расходы.

Большинство решений по искам о требовании вернуть потраченные не по назначению средства ОМС не содержали подробностей о статьях расходов. «Вопросы нецелевого расходования средств регулируется на только ФЗ №326, но и целым рядом подзаконных актов Минздрава РФ, актами Минфина, которые уточняют целевое назначение расходов. Нужно правильно их применять. Предположим, медицинская организация закупила жидкое мыло, но, согласно бюджетной классификации расходов, могла приобретать только «средства для дезинфекции», то есть формально допущены нецелевые расходы. Либо в больнице ведет прием врач-невропатолог, а в штатном расписании его нет. Или врач есть в штатном расписании, но у него нет соответствующего сертификата. Эти случаи тоже могут быть признаны нецелевыми», – объясняет адвокат группы «Онегин» Алексей Николаев.

Впрочем, доказать свою правоту ТФОМСам удается далеко не всегда. Например, в феврале-марте прошлого года Московский городской ФОМС (МГФОМС) проверил использование финансовых средств, перечисленных городской поликлинике №23 на оказание услуг в рамках системы ОМС в 2013 году, и обнаружил, что учреждение приобрело медицинское оборудование стоимостью более 100 тысяч рублей за единицу на общую сумму 115,6 млн рублей. Взыскать эти средства до суда не удалось, поэтому в августе фонд направил в арбитраж Москвы иск, в котором потребовал от поликлиники вернуть 123,9 млн рублей с учетом штрафа и пеней. Суд, однако, отметил, что поликлиника, конечно, превысила лимиты расходования средств ОМС, но направила их на покупку медоборудования для оказания медпомощи, что согласуется с целями ФЗ №326. В иске фонду было отказано, в апелляции оспорить его не удалось. Как уточнили в пресс-службе МГФОМС, решение планируется обжаловать в кассационной инстанции.

В сумме региональные арбитражи рассмотрели в отчетный период 83 дела о нецелевых расходах, но подтвердить полностью или частично требования истцам удалось менее чем в половине случаев.

Завидным упорством отличился ТФОМС Саратовской области, от лица которого весной-летом прошлого года в суд поступило 20 исков к городским и районным больницам региона с требованием вернуть денежные средства – в общей сложности более 460 млн рублей. Как оказалось, фонд, «учитывая затруднительное материальное положение лечебных учреждений» и чтобы обеспечить их бесперебойную работу, ежемесячно на протяжении нескольких лет перечислял им деньги авансом. Требование вернуть накопившиеся долги не привело к результатам, тогда ТФОМС обозначил эти средства как нецелевые расходы и обратился в суд. Однако арбитраж Саратовской области установил, что в договорах с медучреждениями фонд никак не отразил факт этих выплат и вообще, выдавая авансом деньги, «осознанно способствовал нерациональному нецелевому использованию денежных средств при отсутствии законных источников их возврата». Средства фонду вернуть не удалось.

Пытаются ТФОМСы взыскивать нецелевые расходы и с частных игроков рынка ОМС. Самый крупный иск был рассмотрен в августе прошлого года в Пермском краевом арбитраже. Местный ТФОМС попытался через суд взыскать с офтальмологической клиники «Визион» (ЗАО «НПАО «Эхо») 61,5 млн рублей. Эта сумма сложилась из средств, направленных в 2011 году, по мнению фонда, на нецелевые нужды, штрафа и пеней. Однако краевой арбитраж не только не обнаружил неправомерных трат, но и подверг сомнению подлинность предоставленных фондом отчетов, так как «Визион» ранее получил эти средства тоже по итогам судебных разбирательств, то есть подтвердил их целевое расходование.

Более того, суд в принципе подверг сомнению право ТФОМС предъявлять такого рода иски, заметив, что ни в указе президента, ни в ФЗ №326 это право не отражено.

«В некоторых субъектах суды отказывают территориальным фондам ОМС на том основании, что они не являются надлежащим субъектом для взыскания нецелевых расходов, а заниматься этим должны правоохранительные органы. У фондов действительно нет полномочий по взысканию, это, конечно, пробел в законодательстве, потому что именно фонд как компетентный орган должен этим заниматься», – считает Алексей Николаев.

Оставшиеся иски связаны со взаимоотношениями ТФОМСов и страховых компаний – на них приходится 16% от общего количества судебных споров между участниками системы ОМС. ТФОМСы взыскивают со страховщиков различные штрафные санкции за недочеты в деятельности, а страховые компании в основном пытаются через суд истребовать с ТФОМСов средства, которые ранее выплатили медучреждениям.