Ежегодно у 44 тысяч граждан США диагностируют онкозаболевания крови. Только у 30% таких пациентов донор для спасительной трансплантации костного мозга находится среди членов семьи. Около 3 тысяч американцев умирают, так и не дождавшись пересадки биоматериала от подходящего неродственного донора. Эта статистика удручающе показательна хотя бы потому, что речь идет о стране с самым богатым национальным регистром, содержащим информацию об 11 млн потенциальных доноров костного мозга и ежегодно прибавляющим по 400 тысяч новых добровольцев. Рождением метода трансплантации и развитием национального регистра доноров американская онкогематология, а вслед за ней и глобальная, обязаны трем пассионариям: доктору Эдварду Донналлу Томасу, адмиралу Элмо Зумвалту и политику Бобу Грейвсу.

ОТ ДВОРНЯГИ СЛЫШУ

Автором методики лечения гемобластозов посредством трансплантации костного мозга считается доктор Эдвард Донналл Томас, который в конце 50-х годов первым в мире провел такую пересадку девочке, больной лейкемией. Донором костного мозга для операции, состоявшейся в городке Куперстауне (штат Нью-Йорк), выступила ближайшая родственница пациентки – ее сестра-близняшка.

Упорство молодого выпускника Гарварда, его неослабевавший, несмотря на череду неудачных ранних экспериментов и скепсис врачебного сообщества, интерес к теме, по сути, сделали применение метода возможным в мировой медицинской практике, а самого доктора Томаса – нобелевским лауреатом.

Свои опыты Томас и его команда, прежде чем решиться на клинический эксперимент, проводили на собаках: животных загоняли в бункер, построенный накануне Второй мировой войны, облучали, а затем пытались вылечить, пересаживая костный мозг от условно здоровых сородичей. Врачи намеренно работали с дворнягами – те идеально подходили для исследований, поскольку из-за постоянного кровосмешения обладали весьма разнообразным генотипом. Подопытным собакам проводили HLA-типирование (анализы крови на гистосовместимость донора и реципиента), позволившее убедиться в том, что выживаемость после пересадки однозначно выше у животных, получавших костный мозг от носителей совместимого биоматериала.

Регулярно клинические исследования метода трансплантации костного мозга от родственных доноров начали проводить пациентам с лейкозом с 1969 года. Но продолжительность жизни больных, соглашавшихся на пересадку, в начале 70-х все еще измерялась неделями или месяцами, шансы выжить не превышали 15%. Верные идее врачи и персонал, даже теряя большую часть пациентов, упорно продолжали исследования, надеясь, что число больных, выходящих в ремиссию и годами избегающих рецидива, непременно вырастет.

В 1975 году Эдвард Томас вместе с единомышленниками перебазировался во вновь открывшийся в Сиэтле Fred Hutchinson Cancer Research Center. Бригада исследователей, чьи работы в онкогематологии были уже известны далеко за пределами США, прирастала учеными со всего света. Так Fred Hutch превратился в глобальный центр компетенций в области трансплантации костного мозга. Собранный таким образом постоянно действующий консилиум пришел к выводу, что на исход операций влияет тяжесть побочных эффектов – тошнота, отсутствие аппетита и болевые ощущения. Поэтому параллельно с усовершенствованием самого метода трансплантации ученые занялись подбором противорвотных препаратов, внутривенного питания, средств контроля над болевым синдромом.

Команда доктора Томаса разработала и способы защиты от смертельного для реципиента цитомегаловируса: сначала с ним боролись посредством переливания донорской крови, затем – с помощью превентивного назначения противовирусных препаратов. Усовершенствование самой методики трансплантации и сопутствующих ей процедур позволило значительно повысить процент успешных пересадок. Тем не менее почти до начала 80-х единственными возможными донорами костного мозга для больных гемобластозами оставались братья и сестры пациентов. Первая неродственная трансплантация страдающей лейкозом 10-летней Лоре Грейвс была выполнена в Fred Hutchinson Cancer Research Center в 1979 году.

ОТЦЫ ОСНОВАТЕЛЬНЫ

Боб Грейвс, бывший фермер из Монтаны, сделавший на своем крестьянском происхождении громкую политическую карьеру в Республиканской партии США, привез к доктору Томасу свою дочь Лору, для которой не удалось подобрать подходящего донора среди членов семьи. Врачи принялись искать совместимый неродственный биоматериал, в то время регистр Fred Hutch представлял собой коробку с папками бумаг, заполненных записями о донациях тромбоцитов. По стечению обстоятельств донором для Лоры стала когда-то прошедшая HLA-типирование секретарь больницы Swedish Hospital, расположенной через дорогу от онкоцентра.

Лоре Грейвс выполнили удачную трансплантацию, но два года спустя девочка умерла из-за рецидива. В те дни, когда Лора еще сражалась с болезнью, навещавший ее Боб Грейвс познакомился с отцом еще одного пациента Fred Hutch адмиралом Элмо Зумвалтом. Легенда Военно-морских сил армии США Элмо Рассел Зумвалт-второй был самым молодым адмиралом в истории страны, в 36 лет командовал первым в мире атомным авианосцем, в 40 лет – американским флотом во Вьетнамской кампании. Примечательно, что будущий адмирал Зумвалт в юности собирался стать, как и его родители, врачом, но передумал и поступил в Военно-морскую академию. Окончив ее в 1942 году, Элмо начал службу на эскадренном миноносце «Фелпс». Блестящая флотская карьера обошлась без смертельных ран для самого адмирала, но потребовала сакральной жертвы.

В 1968 году, ставя боевую задачу атакующим вьетнамцев подчиненным, Элмо Зумвалт отдал приказ увеличить интенсивность распыления над позициями противника отравляющего вещества – гербицида с диоксином, так называемого Agent Orange. Среди испытавших на себе действие медленного яда оказался сын адмирала – Элмо Зумвалт-третий, у которого впоследствии диагностировали лимфому Ходжкина. Больному, как и Лоре Грейвс, требовалась трансплантация костного мозга, а значит, донор, поиски которого были в то время бесконечно сложным мероприятием с негарантированным результатом.

Отцы больных детей, товарищи по несчастью, встретившиеся в Сиэтле, решили действовать сообща и приложить все свои силы и связи для создания национального регистра доноров. Первые попытки достучаться до правительственных структур и провести свою инициативу в жизнь тандему авторитетных просителей не удались. В конце 80-х Зумвалт, обив прежде не один порог, обратился в Минобороны США. Боевой адмирал мотивировал свой запрос следующим образом: в случае техногенной катастрофы граждан можно будет спасти именно с помощью трансплантаций, но агитировать американцев проходить HLA-типирование и создавать национальный реестр доноров нужно заранее – уже сейчас. Деньги от военного ведомства были получены.

Боб Грейвс и Элмо Зумвалт провели в эфир выходящего на АВС популярнейшего в стране телешоу Good Morning, America! серию сюжетов о трансплантации костного мозга. Сначала зрителям утреннего прайм-тайма представили историю страдающей лейкозом маленькой девочки, безуспешно ищущей донора для пересадки костного мозга. Затем в эфире АВС появился доктор Эдвард Донналл Томас, рассказавший о самом методе трансплантации и обратившийся к гражданам США с призывом пройти типирование и включиться в регистр. Америка дрогнула, слабый поначалу приток добровольцев, готовых сдать кровь и попасть в донорскую базу, превратился в мощную волну.

Боб Грейвс, вдохновляемый памятью о погибшей дочери, использовал свой партийный вес и для активизации общественной деятельности по созданию регистра: в марте 1981 года он собрал ведущих профильных ученых, врачей, сотрудников банков крови, представителей пациентских и донорских организаций, вместе с которыми учредил Национальный фонд трансплантации костного мозга им. Лоры Грейвс.

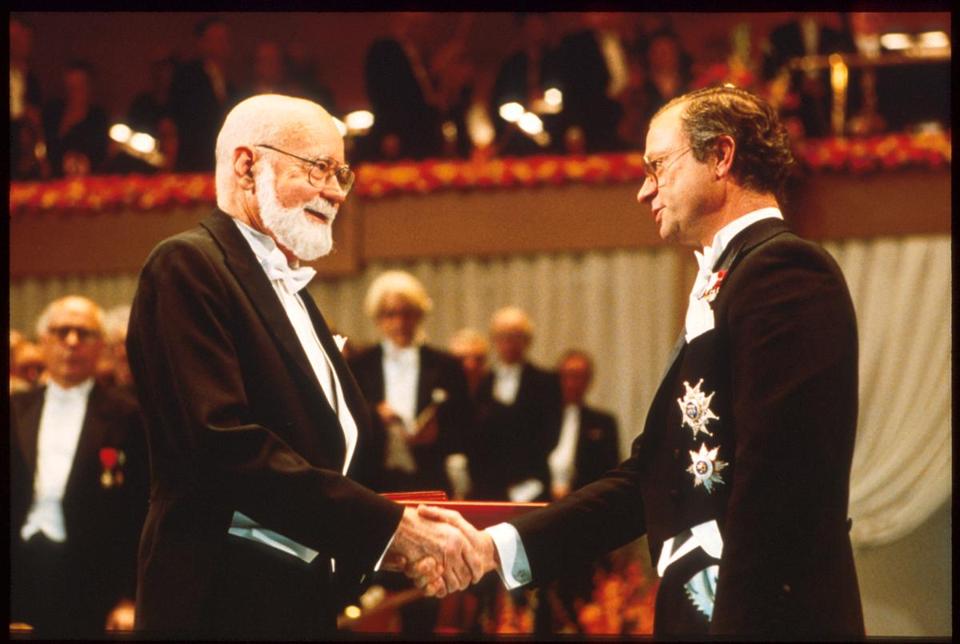

Спустя шесть лет в США появилась Национальная программа доноров костного мозга (NMDP). К концу 1987 года в американском регистре насчитывалось уже 2,8 млн донорских фенотипов. Боб Грейвс отправился в турне по Европе и Китаю, чтобы поделиться американским опытом и помочь созданию аналогичных баз данных в других странах. В 1990 году «отец» методики доктор Эдвард Донналл Томас и его коллега Джозеф Мюррей, занимавшийся пересадкой почек, получили Нобелевскую премию по медицине «За открытия, касающиеся органной и клеточной трансплантации при лечении болезней».

БУККАЛЬНЫМИ МАЗКАМИ

Сейчас национальный регистр доноров костного мозга США, называющийся Be The Match, находится в ведении NMDP. Регистр коммутирован с сетью донорских и трансплантационных центров Америки и аналогичными базами данных в 41 стране мира. В активе Be The Match – сведения более чем об 11 млн потенциальных доноров костного мозга и почти 200 тысячах единиц пуповинной крови, которая может быть источником для трансплантации стволовых клеток.

Кроме Be The Match, в США действует еще ряд регистров, сфокусированных в основном на поиске доноров для отдельных этнических групп, которым сложнее подобрать неродственного донора из-за меньшего генетического разнообразия.

Взаимодействие с рекрутируемыми добровольцами устроено очень просто: потенциальный донор заполняет необходимые документы для вступления в регистр, после чего получает по почте конверт, в котором находятся инструкция и набор для буккального (с внутренней стороны щеки) мазка – образец ДНК берется с помощью обычной ватной палочки. Конверт с запечатанным внутри генетическим «отпечатком» следует обратно, на адрес Be The Match, там образец передают на HLA-типирование, результаты которого попадают в национальный регистр.

По данным Be The Match, ежегодно в США выполняется около 20 тысяч трансплантаций, 11 400 из которых аутологичные (пациенту вводят его собственные гемопоэтические стволовые клетки, взятые в ходе лечения и хранящиеся до момента пересадки в замороженном виде), а 8 600 – аллогенные (от родственного или неродственного донора).

Ежегодный бюджет NMDP – порядка $340 млн, большую часть которых организация расходует на финансовую помощь пациентам, нуждающимся в неродственной пересадке. В соответствии с Национальным законом о трансплантации органов (NOTA), принятым в США в 1984 году, любые компенсации за донорство приравниваются к продаже органов и считаются уголовным преступлением.

До недавнего времени федеральное законодательство относило костный мозг к невозобновляемым органам, что автоматически запрещало искать доноров за вознаграждение, как это допустимо при донорстве крови или спермы. В 2009 году родители детей, страдающих тяжелыми заболеваниями кроветворной ткани, заручившись поддержкой медицинского сообщества штата Калифорния, обратились к генпрокурору США Эрику Холдеру (занимал этот пост до апреля 2015 года) с требованием отменить запрет на компенсации донорам костного мозга.

К этой кампании подключилась The Institute for Justice – весьма успешная в тяжбах граждан с государством некоммерческая либертарианская юридическая организация с ежегодным бюджетом порядка $20 млн. Несколько рассмотрений закончились тем, что в 2011 году Апелляционный суд США по девятому федеральному апелляционному округу постановил: костный мозг является возобновляемым органом и, следовательно, компенсация за его донацию не нарушает NOTA. Но в 2013 году Министерство здравоохранения и социального обеспечения США (HHS) созрело для подачи прошения об отмене решения Апелляционного суда, мотивируя свою позицию двумя устремлениями – «запретить клонирование человеческих стволовых клеток» и «сдерживать возможности для принуждения и эксплуатации, поощрять альтруистические пожертвования и уменьшать вероятность передачи болезней». Разбирательства продолжались вплоть до лета 2017 года. В августе адвокаты The Institute for Justice наконец добились отзыва HHS своего ходатайства, а близкие нуждающихся в трансплантации пациентов смогли на законных основаниях взяться за поиски доноров, готовых отдавать костный мозг за вознаграждение.

Тема альтруизма в сюжете о том, как начинался и к чему пришел национальный регистр, оказалась бы нераскрытой без еще одного штриха: рекрутеры по понятным клиническим причинам заинтересованы в притоке молодых доноров, поэтому в США сейчас действует правило: добровольцы в возрасте 45–60 лет, желающие попасть в донорскую базу, должны совершить не облагаемый налогом онлайн-платеж в $100.