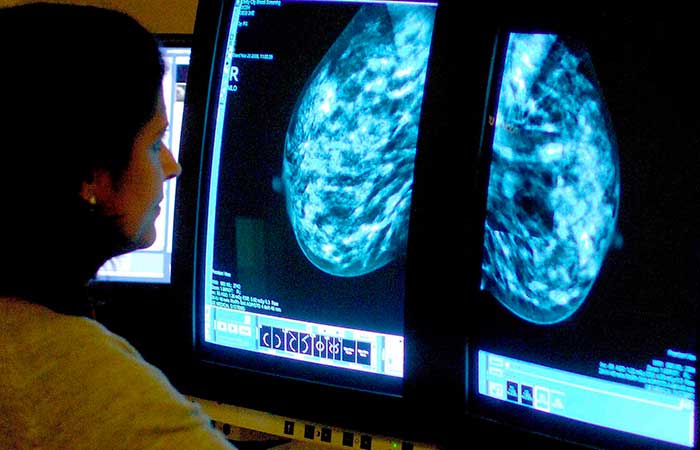

Онкология не пользуется широким вниманием независимых операторов рынка в принципе: частных игроков в сегменте не наберется и с десяток. Первоначальные инвестиции в специализированные онкологические проекты чрезвычайно высоки, сетуют владельцы медицинских компаний, а маржинальность невелика. И все же некоторые многопрофильные частные клиники начинают заниматься лечением рака, правда, весьма и весьма селективно – перечень заболеваний и практикуемых терапевтических методов крайне ограничен. Рак молочной железы как раз входит в онкологический шорт‑лист – интерес к «грудной нише» проявляет наибольшее число участников рынка.

ДОРОГО И НЕБОГАТО

Слабое развитие частной онкологической помощи немногочисленные операторы сегмента объясняют сразу несколькими причинами. Во-первых, колоссальными затратами – по оценкам консалтинговых компаний, создание онкоклиники требует не менее $10 млн. Но есть примеры и более серьезных инвестиций: стоимость оборудования для центра ПЭТ-КТ и лучевой терапии EMC составила около 1 млрд рублей, а в создание ЛДЦ МИБС им. Сергея Березина его владельцы – Аркадий

Столпнер с партнерами – вложили около $75 млн (подробнее – в материале «В рак государства», VADEMECUM #34 (59) от 27 октября 2014 года). «Для того чтобы заниматься лечением онкологических заболеваний, необходимы полноценные медицинские учреждения, – убежден генеральный директор клиник «Ава-Петер» и «Скандинавия» Глеб Михайлик. – Это очень дорогое удовольствие, поэтому игроков на этом рынке немного, далеко не все могут себе позволить подобные мощности и комплексный подход».

Второй довод не в пользу онкобизнеса – невысокий, с учетом масштаба капиталовложений, пациентский поток, объясняющийся низкой платежеспособностью населения. Наконец, в-третьих – рентабельность онкоклиник, по уверениям их владельцев и топ-менеджеров, не соответствует представлению о том, что высокий прейскурант гарантирует маржинальность. «Чем сложнее пациент, тем он менее рентабелен для клиники. Норма прибыли при операции паховой или пупочной грыжи гораздо выше, чем при лечении рака желудка, – приводит характерный пример руководитель хирургической службы клиники «Москворечье» Вадим Ворст. – Хотя в первом случае пациент платит 60–70 тысяч рублей, а во втором – 200–300 тысяч». Но если первый пациент пролежит в стационаре один день и затраты клиники на него составят 50% от выставленного счета, то второй, онкологический, – минимум неделю, если все лечение пройдет идеально, а расходы медцентра в этом случае достигнут 90% прайса. «Если бы я не был совладельцем клиники, здесь бы тоже не было большой хирургии. Но я в первую очередь хирург, у меня есть профессиональный азарт – я соревнуюсь с болезнью и хочу победить. При раке молочной железы я хочу сделать еще и эстетично, с минимумом следов на теле», – поясняет сложную мотивацию Вадим Ворст.

Отпугивает инвесторов и груз ответственности за конечный результат лечения онкологических больных, потому негосударственные операторы гораздо охотнее развивают в том же сегменте диагностическое направление. Сдерживает развитие частного сектора в онкологии и ментальность российских пациентов, по-прежнему слабо доверяющих коммерческим клиникам. «Бренд частной медицины находится за пределами нашей страны – в клиниках Израиля и Германии. Та же помощь в России может быть оказана за меньшую сумму, тоже, конечно, немаленькую, но здесь кажущуюся каким-то перебором. Потому что в голове у обывателя есть убеждение о государственной бесплатной помощи и частной коммерческой, где завышают цены, – рассуждает онколог-маммолог клиники «К+31» Сергей Малыгин. – Когда люди понимают, что их лечение стоит полмиллиона рублей, они задумываются: может, в Германию? Психология такая, что у нас должно быть дешево, а там – дорого, и это нормально».

ПРИЛЬНУВШИЕ К ГРУДИ

В перекрестье этих обусловленностей видны три группы профильных частных клиник. Первые специализируются только на онкологии – например, московская Европейская клиника, петербургский ЛДЦ МИБС им. Сергея Березина или воронежский ММЦРДиЛОЗ. Вторую группу образуют мощные многопрофильные медцентры, имеющие в своем составе онкологические подразделения, – московские ЕМС, «К+31» и «Медицина», петербургские «Скандинавия» и Medem. А третью – многопрофильные клиники, занимающиеся только определенными видами онкологии, такие как «Медси» или «Первая хирургия». Терапия РМЖ представлена в большинстве упомянутых медцентров, а в некоторых и вовсе занимаются исключительно лечением рака груди. Причины точечного интереса очевидны – широчайшая распространенность заболевания, достаточно успешная для онкопрофиля результативность терапии РМЖ и относительно простое (опять-таки в сравнении с другими злокачественными новообразованиями) лечение, оставляющее частным клиникам возможности для маневров и экономии.

«Хирургия молочной железы – один из самых простых онкохирургических разделов, – говорит Вадим Ворст. – Грудь – не жизненно важный орган, практически не бывает осложнений, основная трудность – сделать красиво и в то же время радикально». Коллегу в этом мнении поддерживает Сергей Малыгин: «Онкология с точки зрения частной медицины это не что-то невозможное, онкохирургия не отличается от любой другой хирургии. Нужно просто уметь делать такие операции и иметь морфолога».

Однако коммерческих клиник, располагающих собственной базой для комплексного лечения РМД – от морфологии до лучевой терапии, в профильном ряду меньшинство: ЕМС, ЛДЦ МИБС им. Сергея Березина и «Медицина». Последняя, правда, иммуногистохимию (ИГХ) отдает на аутсорсинг в государственные МНИОИ им. П.А. Герцена или НИИ урологии, а в собственной патолаборатории проводит лишь гистологию и биопсию. Впрочем, и у грандов сектора полномасштабный подход проявился относительно недавно: линейные ускорители в ЕМС запустили только нынешней весной, а хирургическое отделение в ЛДЦ МИБС им. Сергея Березина заработало чуть больше года назад, начавшись как раз с операций на молочной железе. Большинство же частных игроков развивают только хирургию и химиотерапию и собственные морфологические лаборатории, не говоря уже об отделениях лучевой терапии, открывать не решаются. «По поводу РМЖ мы в основном выполняем диагностику, полихимиотерапию и оперативное лечение, за исключением лучевой терапии, на которую мы направляем пациентов в специализированные лечебные учреждения. Также мы можем выполнять реконструктивные операции», – описывает хирург клиники Medem Павел Харитонов схему, по которой работает большинство частных медицинских компаний.

Недостающие опции операторы сегмента добирают через партнерство с лучше оснащенными частниками или государственными медцентрами, расширившими свой парк оборудования за счет программ модернизации здравоохранения. Например, пациентки из «К+31» проходят лучевую терапию на мощностях «Медицины», а анализы (ИГХ, исследования краев опухоли и тому подобное) выполняются в расположенной по соседству «партнерской» ГКБ №31. «Москворечье» отправляет больных на лучевую терапию в РНЦ рентгенорадиологии, а по лабораторным исследованиям сотрудничает с РОНЦ. «Мы делаем там гистологию уже 16 лет, – рассказывает Вадим Ворст. – Каждый месяц платим около 400 тысяч рублей, качеством и сроками работ довольны». Примерно так же пока действует и онкологическая Европейская клиника, рассчитывающая вскоре частично отказаться от аутсорса. «В ближайшее время планируется открытие нашего собственного КДЦ, в структуре которого будут своя морфологическая служба и все методы лучевой диагностики», – говорит заместитель главного врача клиники Андрей Пылёв.

Нет, и в обозримой перспективе не появится, собственной лучевой терапии в питерской «Скандинавии», да и в только что открывшейся «Северной клинике» делают ставку на хирургию и химиотерапию. «Онкологическое направление будет расширено в первую очередь за счет появления новых операционных и отделения химиотерапии», – описывает планы группы «Ава-Петер» Глеб Михайлик.

У открывшейся в декабре 2014 года в Москве «Первой хирургии» две трети от общего числа онкопациентов – женщины с диагнозом «РМЖ», узкий специалитет клинике обеспечивает оперирующий здесь ведущий научный сотрудник отделения опухолей женской репродуктивной системы РОНЦ им. Н.Н. Блохина Сергей Портной. Кроме злокачественных новообразований груди, в «Первой хирургии» оперируют только опухоли головы и шеи. А для дальнейшего комбинированного лечения пациентов направляют в РОНЦ или в онкодиспансеры по месту жительства.

Специализирующаяся на различных заболеваниях молочной железы Клиника Карташевой сотрудничает с расположенными в шаговой доступности от нее патлабораторией Боткинской больницы и лучевым отделением РМАПО (подробнее – в интервью с Аллой Карташевой на стр. 32). С прошлого года хирургическое лечение РМЖ и последующие реконструкции стали проводить в частной сети «СМ-Клиника», представители которой, увы, отказались отвечать на запросы и предоставлять VADEMECUM данные о развитии этого направления. Лечением рака молочной железы занимаются и в сети клиник «Медси», но здесь «профильными» называют онкозаболевания другой локализации. «Число пациенток с диагностированным РМЖ не превышает 1-2% контингента, – говорит главный специалист сети по хирургии Алексей Северцев. – Наши основные пациенты – больные с опухолями ЖКТ, печени и поджелудочной железы». Здесь, как и в большинстве специализированных медцентров, аудитории готовы предложить лишь операцию и химиотерапию, а по всем остальным поводам – перенаправить в госсектор.

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПОЗЕРСТВО

Подобного ГЧП в лечении онкологических заболеваний владельцы и топ-менеджеры профильных коммерческих медорганизаций не стесняются, более того, не видят смысла в налаживании на своих клинических площадках полного лечебно-диагностического цикла. «Конечно, у нас всего нет, но многие вещи нам и не нужны, – уверен Вадим Ворст. – Зачем нам, например, изотопное сканирование, если потребность в нем возникает пять раз за год, а требования по радиационной безопасности колоссальные? Предложение на услугу в Москве превышает спрос. Зачем нам свой томограф, если в соседнем здании, в 85-й горбольнице, стоит полузагруженный 64-срезовый? Каждый месяц мы оплачиваем выставленный больницей адекватный счет, вместо того чтобы выбрасывать $1,5 млн на убыточную опцию. Мы концентрируемся на эффективном лечении».

Детализация капитальных затрат по онкологическому «грудному» профилю с первых строк открывает бесконечно далекую перспективу возврата инвестиций. «В свое время топ-менеджмент «Медси» – в то время это были иностранные специалисты – предложил мне поучаствовать в разработке проекта современной маммологической службы. Мы сели его просчитывать, и проект тут же был закрыт, поскольку сразу требовалось около $3 млн», – вспоминает директор собственной именной клиники Алла Карташева. И углубляется в номенклатуру: «В идеале в маммологической клинике должен быть томосинтез, который позволяет производить маммографическое исследование молочной железы у молодых женщин и видеть изменение структуры, скопление микрокальцинатов. Такой аппарат сам по себе стоит $1,5 млн. А поскольку это громоздкое оборудование, желательно иметь еще отдельный маммограф под что-то быстрое, под стереотаксическую биопсию. Минимум два УЗИ-аппарата – один размещают рядом с маммографом, а второй – отдельно. Аппарат экспертного класса стоит от 7–9 млн рублей. Современная гистологическая и цитологическая лаборатория – тоже дорогая игрушка. Допустим, это мы отдаем на аутсорсинг. Дальше – нужны линейный ускоритель, МРТ с катушкой, чтобы мы могли дифференцировать рак, фиброз и так далее, сцинтиграфия, для чего необходима радиоизотопная лаборатория и получение специальных лицензий».

Такие затраты действительно кажутся избыточными, особенно на фоне незначительного пациентского потока, о котором в один голос заявляют частники. По подсчетам VADEMECUM, за прошлый год частные клиники пролечили около 700 женщин. Точную цифру назвать не получается, поскольку из 13 коммерческих клиник, оказывающих медпомощь по поводу РМЖ, половина отказались раскрывать данные о количестве пролеченных за год пациенток. Но и с примерным показателем диспропорция между реальным трафиком и потребностью в адекватной терапии довольно наглядна, если учесть, что, по официальным данным, диагноз «РМЖ» ежегодно ставят примерно 60 тысячам женщин. «Мы делаем в среднем 50 операций при РМЖ в год, а хотим 150 – этот показатель необходим, чтобы клиника могла соответствовать европейским критериям breast center», – замечает Сергей Малыгин из «К+31». В «Медси» в прошлом году были прооперированы лишь две профильные пациентки. В Medem не стали называть VADEMECUM абсолютные цифры, ограничившись объяснением, что клиника работает в премиальном сегменте и поэтому число пациентов невелико. В ЛДЦ МИБС им. Сергея Березина проводят одну-две специализированные операции в неделю. «Радикальные мастэктомии довольно редки, в основном к нам приходят для выполнения органосохраняющих операций. Это, видимо, связано с тем, что мастэктомии в основном выполняют в государственных клиниках по ОМС, – предполагает радиолог ЛДЦ МИБС им. Сергея Березина Алексей Михайлов. – Пластику у нас также выполняют нечасто, в основном по тем же причинам – пациентки идут туда, где была выполнена мастэктомия». Клиника Аркадия Столпнера, в отличие от большинства операторов сегмента, специализируется как раз на лучевой терапии. «Облучение после органосохраняющих операций в Санкт-Петербурге на должном уровне выполняется, пожалуй, только у нас. К нам приезжают и из регионов России, и после операций, проведенных в зарубежных клиниках», – отмечает Михайлов. При этом большинство игроков сектора работать по ОМС в онкологическом направлении не собираются, объясняя: суммы, прописанные в медико-экономических стандартах, даже не покроют их прямых расходов на операции. О планах по лечению РМЖ в партнерстве с ФОМС VADEMECUM сообщили только «Первая хирургия» и Клиника Карташевой.

НИША

«МЫ ЗНАЕМ, ЧТО И В КАКОЙ БОЛЬНИЦЕ ПРОИСХОДИТ»

Как консьержи зарабатывают на сопровождении онкопациентов

Компания «ЦВТ Медицина», с 2002 года занимающаяся медицинским сопровождением, с недавних пор развивает сервисы и для онкологических больных: ориентирует в системе оказания профильных медусуг, организует консультации, получение «второго мнения» и госпитализацию в коммерческие и ведомственные клиники. Владеет ассистанс-проектом Олег Серебрянский, действующий генеральный директор двух коммерческих медцентров – онкологической Европейской клиники и Юсуповской больницы, также занимающейся раковыми больными. Поэтому неудивительно, что 90% клиентов консьерж-службы маршрутизируются именно в эти клиники. Руководитель «ЦВТ Медицины» Мария Буянова абсолютные показатели деятельности компании VADEMECUM раскрыть отказалась, но о работе онкологических сервисов, в том числе по сопровождению пациентов с раком молочной железы (РМЖ), рассказала.

– Когда и почему вы обратились к теме рака груди?

– Два года назад нашей медико-сервисной службой были разработаны 15 проектов по различным онкологическим заболеваниям. Их цель – проинформировать пользователей о различных стадиях заболеваний и предложить пациентам выбор диагностики, подобрать профильного врача и стационар.

Ни для кого не секрет, что в нашей стране не решена проблема с диагностикой и выявлением рака на ранних стадиях. Что же касается РМЖ, то по сравнению с теми же США, где два раза в год женщины проходят маммографию и другие диагностические тесты, в России подобная практика отсутствует. Женщины в большинстве своем не следят за здоровьем, а если и проходят диагностику, то нерегулярно. Во многих случаях ресурсы государственных клиник бессильны, не всегда там могут оказать помощь в полном объеме. Собственно, поэтому «ЦВТ Медицина» и занялась онконаправлением – мы провели мониторинг клиник, выявили круг медучреждений, которые обладают серьезным оборудованием, опытными специалистами и оказывают помощь по европейским стандартам.

– С какими онкоклиниками вы работаете?

– На ранних стадиях заболевания мы предлагаем пациентам несколько стационаров с хирургическим профилем – Европейскую клинику, Швейцарскую университетскую клинику, ведомственные больницы – ЦКБ РАН, НКЦ ОАО «РЖД», ФМБЦ им. А.И. Бурназяна, Волынскую больницу. При нейроонкологии можно рассматривать НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко и ФМБЦ им. А.И. Бурназяна. Мы можем организовать как плановые, так и экстренные транспортировку и госпитализацию любого пациента, включая иностранцев, без очередей в одну из предложенных клиник. Сильное химиотерапевтическое отделение работает в Европейской клинике. Женщинам предоставляется возможность пройти все необходимые диагностические исследования, в том числе генетические тесты на наличие мутаций BRCA1 и BRCA2. Там же существует полный перечень медуслуг для пациенток с новообразованиями молочной железы.

Если пациентам требуется только паллиативная помощь, то мы рекомендуем Юсуповскую больницу.

В Санкт-Петербурге на протяжении года действует наш филиал, плотно сотрудничающий с НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова и Покровским медицинским центром, но в последнем проводится только химиотерапия и пациентам оказывается паллиативная помощь.

– Как часто поступают к вам обращения по поводу рака молочной железы?

– По РМЖ звонков значительно меньше, чем, например, по поводу рака печени или легкого. Обращения в связи с РМЖ в основном касаются плохого состояния после химиотерапии, многие хотят получить второе экспертное мнение, сомневаются в поставленном ранее диагнозе. Очень много звонков поступает из регионов, так как поддержка и помощь таким пациентам на периферии практически отсутствует.

– По сервису «Лечение рака груди» уже есть какая-то статистика?

– Ежегодно по этому профилю к нам обращаются около тысячи человек, сюда мы включаем и помощь по телефону. По статистике картина примерно следующая: 50% – это целевые консультации, 30% – те, кто после продолжил лечение, 10% пришли на консультацию с подозрением на рак, 10% обратились за вторым мнением. По клиникам – 90% пациенток приходится на Европейскую клинику, 10% – на все остальные. Дело в том, что ведомственные больницы и Швейцарская университетская клиника работают с ранними стадиями. Зачастую даже ведомственные клиники не могут помочь больным с последней стадией онкологического заболевания с множественными метастазами, а таких пациентов, к сожалению, большинство.

– Как организована работа сервиса?

– Мы помогаем клиенту сузить круг – найти профильного врача или клинику. Госпитализация в Европейскую клинику и Юсуповскую больницу осуществляется без наших комиссий, потому что мы заранее знаем, что наш клиент получит высокий уровень обслуживания и процесс лечения не требует включения кураторов службы. Ведомственные учреждения – больницы «первой линии», куда не повезет пациента «скорая» – только начинают двигаться в этом направлении, поэтому курирование пациента осуществляют наши менеджеры. У нас абсолютно прозрачная схема работы, и за определенный спектр услуг мы берем свою комиссию – от 30% до 35% от счета лечебного учреждения. Помимо транспортировки и госпитализации взрослых, мы оказываем услуги по госпитализации детей, вызову врача на дом, патронажу.

– С госпитализацией в Европейскую клинику и Юсуповскую больницу ситуация понятна – у сервиса и клиник общий менеджмент, и это частные клиники, заинтересованные в привлечении пациентов. Но на сайте сервиса указаны и крупные государственные клиники, которые работают по ОМС. Как вы добиваетесь гарантированной госпитализации пациента в эти онкоклиники?

– На сайтах мы прописываем не только клиники, с которыми сотрудничаем, но и все существующие на рынке варианты. Медико-сервисная служба «ЦВТ Медицина» работает на московском рынке уже более 10 лет, и мы знаем, что и в какой больнице происходит, как давно был ремонт, какое оборудование установлено и так далее. Конечно же, отделение платных услуг в названных вами центрах присутствует, но надо понимать, что пациенты со всей России поступают в эти онкоклиники в основном по ОМС. Пациентам, поступающим на платной основе, предоставляются абсолютно те же условия и лечение на том же оборудовании, что и «бесплатным». В плане лучевой терапии, химиотерапевтических методов, фармакотерапии они уступают клиникам, практикующим европейский подход к лечению онкозаболеваний.